Tengo que confesar que hasta hace un par de días estaba convencido de que si bien Russell Crowe no está muerto, su carrera sí lo está. Recuerdo haberlo visto hace siete años (según cuentas que puedo hacer ahora) en una comedia que recuerdo linda y que fue una sorpresa: The Nice Guys, una película rara, que te hacía querible hasta lo infumable (léase: Ryan Gosling), pero que claramente tenía la luz de una estrella que se apaga. Desde entonces, recuerdo algún destello u otro, un papel secundario por ahí, alguna aparición por allá, pero más en plan cameo que otra cosa. Crowe estaba en bajada y nada parecía interrumpir la pendiente.

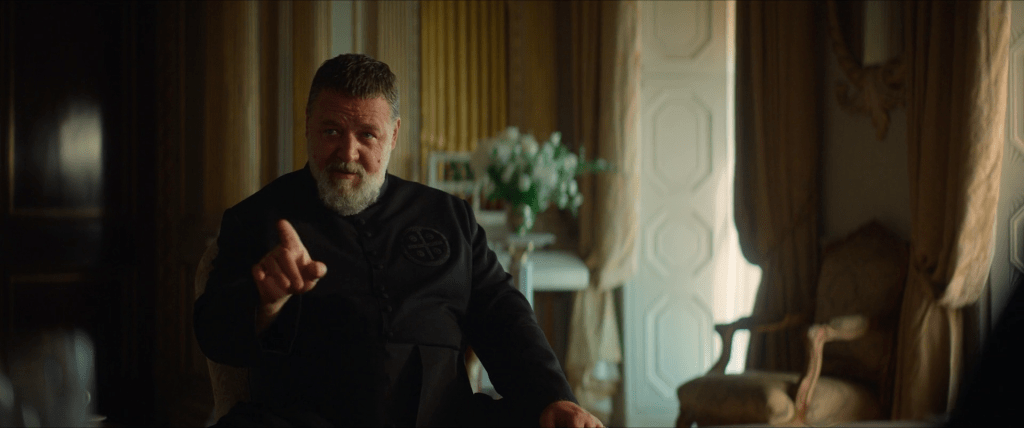

Hasta que, de pronto, me lo encuentro de nuevo en un protagónico: una película que ni él mismo se toma en serio, que no funciona por ningún lado y que, si pude disfrutar, fue exclusivamente por su presencia rotunda y absorbente: El exorcista del Papa es una cosa sin pies ni cabeza, y ahí radica su divina gloria. En eso y en que supo poner a Franco Nero a hacer del Papa, lo cual no es poca cosa. Pero ahí donde Nero funciona como gesto, como guiño, como actor queda atrapado en un papel que ofrece poco y funciona poco (difícil hacer que el papel de un Papa sea atractivo, tal vez solo Bellocchio logre semejante milagro). En cambio Crowe, que debía aportar drama y tinieblas, supo entender El exorcista del Papa por lo que verdaderamente era: poco más que una excusa para estar algunos minutos en pantalla y pegarse una vuelta por el cine.

Reencontrado con Crowe, me pongo a investigar y descubro que, en todos estos años en que creí que su carrera estaba liquidada, el señor filmó y filmó parejo. Por supuesto, nunca a la altura de las grandes superproducciones que supo encabezar, ni comedias románticas ni películas de acción (claramente, su fuerte) ni nada que pueda rozar ni remotamente una pantalla de cine en Argentina. Asumo que unas cuantas cosas fueron para plataformas, otras habrán sido en Australia, buena parte no debe valer la pena, pero lo que importa es que el señor Crowe no se alejó nunca del cine (o de las películas o de lo que sea que estamos viendo ahora) y filmó sin buscar la gloria del prestigio sino la existencia en la pantalla.

De pronto recuerdo una de las pocas veces en que lo había visto: una aparición (poco más que un chiste) como encarnación de Zeus en la última Thor: producción grande, papel chico. El chiste funciona no solo porque Waititi sabe filmar comedia, sino también porque la presencia de Crowe no es aleatoria: el capitán, el gladiador, Crowe supo ser un dios del cine, siempre virado hacia lo grave. Ahora es esto: un gordo con pollerita y bucles. El chiste funciona porque el propio Crowe se presta al chiste: no es la presencia triste de quien tiene que pagar una deuda de impuestos y toma cualquier papel. Crowe sabe lo que hace y disfruta de su papel: su Zeus no hubiera funcionado sin su caminatita bajando por las escaleras del Olimpo. En su momento, creí que ese Zeus era apenas un hallazgo más de Waititi, pero ahora entiendo: era un hallazgo de Crowe, que ya está de vuelta.

En El exorcista del Papa Crowe no tiene pollera, pero tiene sotana, la cual, cayendo sobre su nueva y gloriosa panza, viene a ser más o menos lo mismo. Por supuesto que la película, que intenta seguir el más riguroso manual del género actual, y en particular del género en su versión católica, busca parecer seria o tratar temas graves y Crowe se ve obligado, en más de una escena, a ejercitar sus ojos de cachorro mojado, eso que algunos llamarán oficio actoral. Hay parafernalia, unos cuantos efectos especiales que buscan ser espectaculares (aunque tienden a lo escurridizo) y hasta la teoría peregrina (y, por tanto, simpática) de que la invención de la Inquisición española en realidad fue idea del exorcista oficial de aquel momento, quien se encontraba poseído por el presidente del Infierno y lo usó para infiltrarse en las filas de sus enemigos. Ahora, el demonio volvió y quiere hacerse con el alma de Crowe, que se pasa casi toda la película hablando en italiano, excepto con el demonio, que al parecer prefiere el inglés. Por otra parte, no sorprende ni molesta el acento extraño de Crowe, quien se maneja con fluidez razonable, al punto de que llegué a creer que tal vez lo habían doblado, aunque se trataría de un doblaje bastante chapucero. Creo que en el fondo siempre supimos que Crowe hablaba italiano. Y así como, a regañadientes, tiene que soltar algunos parlamentos en inglés, la película cada trecho le exige que resuelva los nudos que va planteando, como si supusiera que al espectador le interesan. Hay resolución, por supuesto, y nos salvamos de una jodida.

Pero hay algo en su sonrisa, en su forma de decir “Sí” con una s rotunda, algo en su cercanía y su calidez que nos permiten entender que Crowe sabe de verdad qué es lo importante. Como una nueva Audrey Hepburn, se pasea en moto por este suburbio del cine, sotana al viento, y no podemos más que estar felices de encontrarnos con este dios del cine, que está de vuelta.