Toda regla tiene por lo menos una excepción que la desafía y la honra. En este caso, la regla la estableció Charly García: no se puede confiar en alguien al que no le gustan los Beatles. La excepción es Terence Davies, que tejió a lo largo de cuatro décadas una filmografía breve, exquisita, desde todo punto de vista fiable, y que en Of Time and the City acusa a los Fab Four de haber arruinado todo.

Así reza la herejía:

John, Paul, George y Ringo, no tanto un fenómeno musical como una firma de abogados de provincia. Cuando reciben la libertad de la ciudad, Teddy Johnson y Pearl Carr, Dicky Valentine, Lita Rosa, Alma Cogan, todo el tranquilo pop británico (sedated british pop) fue ahuyentado a los gritos por una marea de Merseybeat. Las letras ingeniosas y la canción de amor bien elaborada de pronto se volvieron tan anticuadas como los antimacasar o las pinzas para hacer rulos.

El rechazo de los Beatles -que llega al punto de que cuando se presentan en las imágenes no se escucha su música sino los gritos de las fans y la versión de “The Hippy Hippy Shake” de The Swinging Blue Jeans- señala no solo una inclinación musical sino histórica. Con la única excepción de la Trilogía (Chidren, Madonna and Child, Death and Transfiguration) y de la propia Of Time and the City, que expresa reiteradamente su disgusto con la segunda mitad del siglo XX (la música, el fútbol, las calles de Liverpool), el cine de Davies no conoce el tiempo posterior a 1960. O mejor dicho: a 1962, año de “Love Me Do”, primer simple de los Beatles. Distant Voices, Stiil Lives, The Long Day Closes y The Deep Blue Sea transcurren en los años 50. The Neon Bible, en los años 30 y 40. Sunset Song y Benediction (que tiene unas escenas situadas en 1961, y por lo tanto todavía pre-Beatles) alrededor de 1914. The House of Mirth entre 1905 y 1907. A Quiet Passion entre la juventud y la muerte de Emily Dickinson (desde 1847, cuando deja los estudios, hasta 1886). Tengan lugar en Londres o en Nueva York, en Liverpool o en la Escocia profunda, y pertenezcan sus personajes a familias obreras y campesinas o a la alta sociedad, todas tienen un ritmo parecido, abierto al diálogo elegante o a la canción compartida. Es un mundo en el que el tiempo corre más despacio. Se nota especialmente en las películas ligadas al siglo XIX (es decir, las que llegan hasta la Gran Guerra y Stravinsky), en las que los personajes pasan el tiempo libre leyendo o conversando, pero también en las películas de pleno siglo XX, en las que en las casas no hay televisión sino radio y en las que en las voces de la gente no hay rock sino canciones tradicionales, standars de jazz y sedated british pop. Dicho en menos palabras: el de Davies es un mundo anterior a la invención de la juventud.

La opción por sociedades cerradas (o mejor: que no se asumen como abiertas) es también una necesidad narrativa. Davies amaba el melodrama, y el melodrama necesita de un mundo antiguo, de emociones contenidas, en el que la pasión es un desorden. Un desorden porque las costumbres no pueden contenerla, tal como le dice en The Deep Blue Sea la adúltera Rachel Weisz a su atildado esposo: “Freddie (su amante) es para mí la vida entera. Ponele a eso una etiqueta si podés”. Y un desorden porque aquellos a los que la pasión elige viven enfrentados consigo mismos, se entreguen a ella o la resistan; en The House of Mirth la siempre potencial historia de amor implica lo que los mismos personajes llaman “un riesgo”. Davies estaba fascinado con el precio a pagar, lo que explica la importancia en su cine de las figuras de autoridad (padre, estado, Dios) y el punto de vista volcado siempre sobre los subalternos (niños, mujeres, homosexuales), reconocidos en su condición de tales pero nunca reducidos a la identidad simple y traicionera de la víctima (ese desprecio: estoy con vos, pero vos no sos más que aquello que te somete). El mejor ejemplo es la Emily Dicknson de A Quiet Passion, un espíritu díscolo no solo con el mundo sino consigo mismo, sensible, cruel, a la vez rebelde y moralista, capaz de desear también aquello que rechaza. El primer poema que escuchamos dice:

For each ecstatic instant

We must an anguish pay

In keen and quivering ratio

To the Ecstasy.

For each beloved hour

Sharp pittances of years,

Bitter contested farthings

And coffers heaped with tears.

(Por cada instante de éxtasis

Tenemos que pagar una angustia

En afilada y temblorosa proporción

Al éxtasis —

Por cada hora amada

Agudas miserias de Años –

Céntimos amargamente peleados –

¡Y Cofres rebosantes de lágrimas!)

Menos reconocida que Distan Voices, Still Lives y The Long Day Closes, tal vez no tan notable, The Deep Blue Sea es uno de los grandes melodramas de nuestro siglo, lo que también quiere decir: es una película deliberadamente extemporánea. Empieza con un travelling nocturno que sube de la calle hacia la ventana de Esther (Rachel Weisz), que mira hacia afuera, y termina con un plano inverso, diurno, que parte de la ventana y concluye en la calle. El escenario es Londres alrededor de 1950, tal como declara un cartel pero también la escenografía de estudios, casi igual de vocinglera (las huellas de los bombardeos no son tan distintas de las que muestra Sirk en Tiempo de vivir, tiempo de morir). La historia trata de una mujer y dos hombres. Esther se entrega enteramente a un aviador joven y vital en lugar de permanecer en su razonable matrimonio con el abogado que le lleva un par de décadas y tiene como madre a un verdadero tótem victoriano. Este diálogo lo muestra bien:

– Cuidado con la pasión, Esther. Siempre conduce a algo feo.

-¿Con qué la reemplazaría?

-Cauteloso entusiasmo. Es más seguro

-Pero más aburrido.

La tensión entre norma y deseo tiene en The Deep Blue Sea una inflexión que dice mucho del arte de Davies. En un momento Esther -a quien el esposo le regala los Sonetos de Shakespeare- va al museo con el aviador y se enoja porque ante un cuadro cubista el tipo no puede más que hacer un chiste con el nombre de Bracque. (Brillante el descargo: “Ustedes los sofisticados tienen país y vida porque nosotros los simples hicimos la guerra”). En otro, el aviador va a la taberna con Esther y la invita a cantar con todos los presentes. Son, claro, escenas rimadas. Así como él ignora el arte moderno, ella ignora la canción popular. Pero mientras la naturaleza del primero ofrece un obstáculo insalvable de forma inmediata, la naturaleza de la segunda le permite a la mujer aprender mientras los demás cantan. Davies se mueve cómodamente tanto en el museo como en la taberna. Conoce el cubismo y la canción. Pero -y esto es lo que más importa- en el reparto de afectos sitúa a la canción es un lugar privilegiado. El cubismo señala un quiebre en la historia del arte (que Davies no continúa). La canción expresa como ninguna obra un sentimiento íntimo y de comunidad. Pocos cineastas (Resnais en Conozco la canción, Coutinho en Las canciones) entendieron esto con la convicción con la que Davies lo entendió y lo puso en escena.

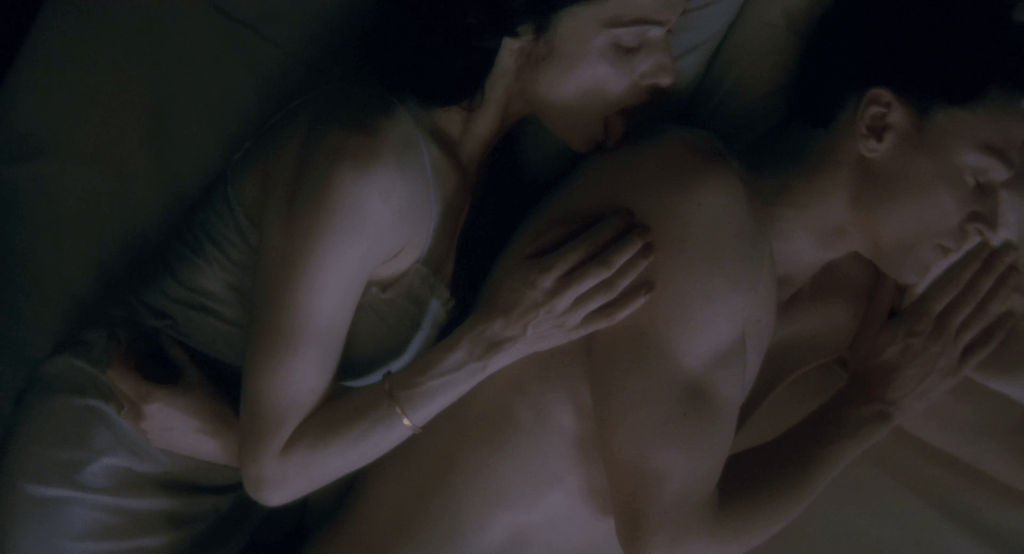

Dicho esto, es notable otra presencia musical en sus películas. En Of Time and the City la bronca contra los Beatles concluye así: me quitaron lo más cercano, me abrieron el camino a una música (culta) que hasta entonces me era ajena. Da algunos nombres: Sibelius, Shostakovich, Mahler, “mi amado Bruckner” y algunos menos célebres, cuyos apellidos extraños se complace en pronunciar: Amy Sguard, Otto Klemperer, Elizabeth Schwarzkopf, Anneliese Rothenberger, Furtwangler, Munch, Knappertsbuch, Gauk. Jussi Björling. Así, la trama musical de las películas de Davies se compone de obras de tradición escrita clásicas y modernas (Béethoven, Schubert, Stravisnky, Morton Feldman) y de canciones anteriores a 1962 (la más nueva, entiendo, es del 61: “Walkin’ Back to Happiness”, interpretada por Helen Shapiro y objeto de repudio por parte del poeta Siegfried Sassoon en Benediction). Con ambas músicas Davies consigue momentos extraordinarios, algunos de ellos verdaderos desafíos amparados en el respeto por la unidad de las piezas elegidas. En The House of Mirth, para pasar de Nueva York a Monte Carlo, encadena ocho planos en tres minutos, que es lo que dura el “Soave sia il vento” de Mozart (de la ópera Così fan tutte). En The Deep Blue Sea utiliza los ¡nueve! minutos del segundo movimiento (andante) del concierto para violín y orquesta op.14 de Samuel Barber, enmarcado por una carta de amor suicida y por la lengua de Rachel Weisz que le chupa la espalda a su amante dormido. Esteticismo y carne: Davis brilla en esta reunión.

La misma riqueza existe en el uso de las canciones. Basta pensar en The Long Day Closes. “At Afternoon” (por Doris Day) suena completa en una de las escenas ligadas al cine, y su continuidad ofrece contraste y fortaleza a la elipsis que tiene lugar en la imagen (en el minuto y medio que dura la canción los espectadores entran al cine, ven la película y salen). “Blow the Wind Southerly” (por Kathleen Ferrier) produce en el niño Bud imágenes mentales y efectos físicos. “She Moved Through the Fair” comienza de manera extradiegética y termina en la voz de la madre, que se la canta al hijo así como el padre se la cantaba a ella. “Tammy” (por Debbie Reynolds) le da unidad a una serie de travellings cenitales que recorren el barrio, el cine, la iglesia y la escuela, los dos últimos lugares irónicamente comentados por diálogos de Kind Hearts and Coronets y Private’s Progress. Solo una función está, si no prohibida, puesta siempre bajo estricta vigilancia. Davies no recurre a una canción que dice picnic para que se escuche mientras muestra un picnic, ni a una que dice casa de campo mientras muestra una casa de campo. No ilustra lo que las imágenes muestran, por más que al comienzo de Distant Voices, Still Lives la lluvia motive la elección de “I Get the Blues When it Rains”. Del mismo modo, cuando una canción contradice con aplomo lo que vemos, y parece entonces que Davies va a ceder indirectamente a aquello de lo que pretende escapar, un movimiento inesperado produce un acontecimiento. Es lo que sucede, también en Distant Voices, Still Lives, con “Taking a Chance on Love”. La canción sigue a los motivos que la madre le da a la hija cuando esta le pregunta por qué se casó con el padre. “Era agradable, buen bailarín”, dice. Entonces Ella Fitzgerald comienza a cantar. La música es dulce, evocativa. La letra habla de la oportunidad del amor. Pero segundos después todo cambia (todo salvo el hecho de que la mujer limpia la casa). Primero, vemos al marido golpear a la esposa. Luego, un travelling por su cuerpo lleno de moretones, justo cuando Fitzgerald canta: ”Ahora sé que tendremos un final feliz”. Un modo de entender la escena es pensar la canción como un engaño, semejante a ese momento de Minnie and Moskovitz en el que Gena Rowlands dice que el amor es una trampa del cine. Otra posibilidad -más fiel al director- es la contraria. Davies ama demasiado las canciones que utiliza como para tratarlas de esta manera (formaciones ideológicas, dispositivos encubridores). El problema no está en la canción, que oculta lo que sucede en el mundo, sino en el mundo, que no se parece a la canción.

Pero ante todo las canciones son parte -la parte principal pero no única- de un cristal de tiempos que Davis elabora también con películas, imágenes de archivos y textos literarios, todo sostenido por la que bien puede ser la clave de su cine: un esteticismo melancólico, arrobador, que ante nada se disculpa. Maestro del encadenado, el travelling lento y la actuación morosa, Davies, que sitúa sus películas en contextos bien definidos, crea un tiempo espectral, menos propio de la Historia que de la evocación (en esto recuerda a Fellini, aunque su carácter es obviamente opuesto). En este punto, y más que la imagen de alguien que mira por la ventana, presente en todas las películas, los emblemas del cine de Davis son el vapor, el humo y el haz de luz, lo que por supuesto incluye al proyector de cine. En unos segundos sublimes de The Deep Blue Sea, Rachel Weisz -triste, solitaria- se lleva el cigarrillo a la boca. Pita, exhala. Davies sigue el humo con un travelling lateral ceremonioso, lo observa flotar y entrelazarse, y por un fundido trae de sus volutas y del pasado el plano siguiente.

Las canciones tienen este mismo poder evocador. En el comienzo de The Long Day Closes, mientras Nat King Cole canta la primera estrofa de “Stardust”, vemos -de noche, bajo una lluvia intensa- una calle venida a menos y casas vacías. Es un barrio obrero, muy parecido al de Distant Voices, Still Lives. El último verso que escuchamos dice: “The music of the years gone by“. La música de los años que se han ido. Casi una definición del cine de Davis. A esto sigue un diálogo del clásico de 1955 The Ladykillers (“Sra. Wilberforce, creo que alquila habitaciones, ¿verdad?”) y enseguida, por un encadenado, un cambio total de imagen: la escalera oscura, rota y vacía se convierte en una escalera cuidada y luminosa en la que un niño juega con una moneda y le pregunta a la madre (fuera de campo) si puede ir al cine. Es la resurrección del pasado. La canción lo trae porque lo guarda, así como el té y la magdalena guardan el Conbray de Marcel en Por el camino de Swann.

También en Davies, como en Proust, el tema último es el tiempo. En los títulos, el ramo de flores que resplandece cuando vemos el nombre de la película está caído y deshojado al final, con el nombre del director. Pero así como filma no solo la opresión social sino también las resistencias que los subalternos le oponen (e incluso una mezcla de temor y voluptuosidad, como en la escena de The Long Day Closes en la que el niño erotiza al Crucificado), Davis filma la dimensión destructora del tiempo y también su dimensión creadora y poética. Las flores se marchitan. El cine registra ese proceso (en el que está incluido) pero tiene además una cualidad salvífica, propia no de su condición documental sino de su poder evocador. No embalsama el tempo. Lo recobra. No es un arte baziniano (no al menos en este punto) sino proustiano. En uno de los tantos momentos inolvidables de Distant Voices, Still Lives la madre (esa figura absoluta1) canta “My Thanks to You”, una canción sobre quien sobrevive a las cosas y a las personas que quiere (sobre cualquiera de nosotros a cierta edad). Los últimos versos dicen: “Mientras los años pasen / durante toda mi vida / les daré mi amor / y mi gratitud”. Eso hizo Davis con su familia y su barrio en los dos magistrales largos que filmó antes de prestarles atención a los burgueses y a los artistas, con más vigor en el segundo que en el primero, porque The Long Day Closes borra de la escena al padre patrón y tiene como protagonista a un niño. Proust obrero, en lugar de a Charlus o Albertine, se propuso recobrar otras imágenes. Dos mujeres que lloran ante una película de Henry King, un vecino que imita a Edward G. Robison, un albañil-Adonis, una madre que mira como un Vermeer cuando da la moneda y el permiso para que su hijo vaya al cine. En Of Time and the City Davis cita a Chejov: “Los momentos dorados pasan sin dejar huella”. También para que no ocurra así filmó sus películas.

***

1 “Todas las madres, buenas o malas, son siempre fascinantes», dice Ivor Novello (cuyo apellido real era Davis) en Benediction.