El gato de las nueve colas transcurre en Turín, Chi l´ha visto morire en Venecia, Sette scialli di seta gialla en Copenhague, La iguana de la lengua de fuego en Dublin. Género urbano por excelencia, ligado a ciudades de Europa occidental (una excepción es La corta noche de las muñecas de cristal, que transcurre en una Praga de “inmovilidad mágica”, “atrapada entre Oriente y Occidente”, según la define el periodista interpretado por Jean Sorel), el giallo tiene en su haber dos grandes películas de pueblo chico. Una es Non si sevizia un paperino de Lucio Fulci. La otra La casa de las ventanas que ríen de Pupi Avati. La primera transcurre en el sur, en una localidad ficticia de la Lucania (Accendura). La segunda transcurre en el norte, en algún pueblo sin nombre de la Llanura Padana. Las dos ofrecen de sus sociedades un fresco atroz. Solo basta seguir la perspectiva. El primer plano es para lo que se presenta como excepcional. Los crímenes que dan impulso a la narración de ambas películas obedecen a trastornos psíquicos. En el caso de Fulci, un hombre asesina niños de alrededor de doce años porque cree que así los salvará de corromperse. Es un cruzado de la pureza: la vida (de los varones) es un don que se mancilla cuando el deseo sexual empieza a imponer sus demandas. En el caso de Avati, dos mujeres asesinan a cuchillazos a sus víctimas para que su hermano las pinte en el momento de la agonía. Son servidoras del Mal y de la estética. Tanto el joven de Fulci (que actúa según una idea de Dios) como las viejas de Avati (que actúan enredadas con el demonio) están fuera de molde, enajenados. El joven recibe de parte de su madre el calificativo de pazzo. Las viejas declaran esa misma condición con palabras y gestos. Pero en el fondo de las historias, en la trama social que las acompaña y sobrevive, lo que se observa no es locura sino normalidad en su sentido más oprobioso.

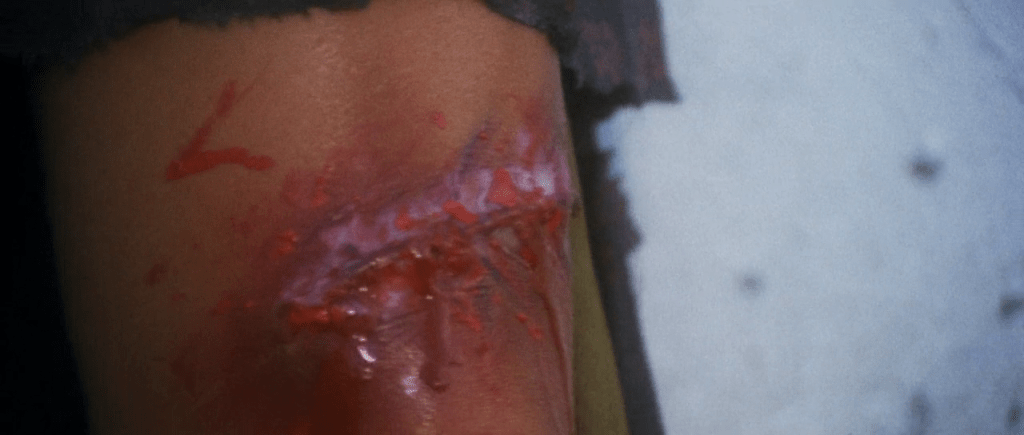

Para Fulci esto quiere decir dos cosas. Por un lado, un nudo de creencias antiguas y perentorias que permanece inmune a los criterios de la justicia moderna; un mundo silencioso y áspero para el cual no hubo Orestíada. Por otro, un desapego propiamente moderno por lo que le sucede al prójimo. La escena que funciona como síntesis de este doble ataque (al mundo integrado según códigos violentos y primitivos, al mundo atomizado de los nuevos tiempos) es el asesinato de Florinda Bolkan por parte de los padres de los niños muertos. Todos, víctima y victimarios, están convencidos de que la causa de lo que ocurrió es la brujería. La mujer -que numerosas veces es llamada maciara, palabra dialectal relacionada con la magia negra que contribuye también a la elaboración de un tiempo profundo- pinchó los muñecos para que pasara. Los hombres se vengan porque pasó. Golpeada de manera brutal, puestas sus heridas ante nosotros por los planos detalle característicos de Fulci, la bruja se arrastra hasta la autopista que conecta el lugar con las ciudades y su modernidad orgullosa. Pide ayuda, pero nadie se detiene. Algunos no la ven, entretenidos en sus cosas; felices, si hacemos caso a su expresión. Un hombre sí (Fulci filma un plano desde el interior del auto en el que va con su familia, subjetivo, extraordinario), pero sigue adelante, deliberadamente ciego.

Lo mismo sucede en La casa de las ventanas que ríen, esa película en la que todos los lugareños saben algo pero ninguno dice nada. Es un tema central para Avati. De ahí los múltiples sentidos que adquiere la palabra silencio. Primero es un argumento turístico (pero dicho ya con una rara entonación): a los que viven en la ciudad les suele gustar la realidad acústica del pueblo. Después, una tortura asociada a la soledad: “Usted no sabe qué es el silencio”, dice una mujer postrada (tal vez postrada). Finalmente, un pacto de cobardías que no deja de cobrarse víctimas: al final, herido como la maciara de Fulci, el protagonista recorre el pueblo pidiendo ayuda y nadie le abre la puerta.

Esta lazo entre primer plano narrativo y fondo social no se da en términos de representación. No hay continuidad (no hay relación sintomática) entre los psicópatas y la gente común. Por el contrario: para que las sociedades destilen los olores pútridos de la normalidad es necesario que no la haya. Las continuidades son otras. En Fulci entre los hombres que matan a la mujer y el pueblo que los comprende y justifica sin necesidad de pronunciar ni siquiera una palabra. Cuando la policía detiene a la bruja todos se reúnen afuera de la comisaría predispuestos a convertirse en una turba. Cuando al día siguiente la liberan, las mujeres escupen a su paso y los hombres la reciben con palos y cadenas. No hay nadie que no entienda que ese mandato de violencia es el único al que cabe llamar justicia. La continuidad en Avati es diferente. Tiene que ver con el modo en que se vive en circunstancias de excepción y con el miedo como disciplinador social. Todos callan y se encierran en la vida propia. Quienes se animan a algo lo hacen o bien tímidamente o bien de manera abrupta, animados por el alcohol. Es algo que sucede respecto del pintor y sus hermanas, que hacían desaparecer gente y cuya memoria aterroriza todavía al pueblo. Pero también respecto de otros crímenes, distintos salvo en el silencio que los soporta, tal como sugiere el hecho de que la iglesia en la que se restaura una obra del pintor-criminal haya servido hasta no hace mucho como refugio de las SS.

Los pueblos enrarecen la percepción del tiempo. Se entiende por algunos diálogos que Avati sitúa la película poco después del fin de la guerra; también se entiende que sin cambiar nada podría transcurrir el mismo año de su estreno. Fulci elige el presente. Lo señalan muchos signos, especialmente los asociados al personaje de Barbara Bouchet, una joven que pasa una temporada lejos de Milán con el fin de alejarse de las drogas. El auto, la ropa, la casa, la decoración: todo responde al afán de diseño propio del giallo urbano que el mismo Fulci había cultivado un año antes en Una lagartija con piel de mujer. Pero en Accendura, un pueblo de casas y calles blancas al que la sociedad de consumo todavía está arribando, la contemporaneidad es un fenómeno extraño. La autopista conecta al pueblo con las ciudades, la radio con la música ligera, la joven con el estilo de vida de la burguesía urbana, la prensa con una cierta idea de actualidad. La trama que une a los habitantes, sin embargo, está tejida con otros hilos. Se remonta a las cuevas más que a las rutas. Antes que los asesinos pongan música para tapar los gritos y suenen primero una canción de aires psicodélicos destinada a fiestas juveniles (abundan en el cine de la época) y después Ornella Vanoni con “Quei giorni insieme a te”, que sirve de dulce banda sonora a un crimen feroz, la bruja es acompañada en su retorno a la colina por un canto tradicional, como venido desde el fondo de la historia. También por esto resulta tan preciso que el final suceda en las montañas. El tiempo se mueve en ellas aún más lento, y son las rocas las que terminan con la vida del asesino de niños. Los planos detalle de su cara deshaciéndose en cada impacto (y de los que todavía hay quienes ríen, pobres) recuerdan los que Fulci dedica al cuerpo de la bruja.

Tanto el crimen de la mujer como la muerte del infanticida transcurren en pleno día. Es otra cosa que la película de Fulci comparte con La casa de las ventanas que ríen: su apuesta por un horror diurno. Avati trabaja con una paleta que pone en continuidad el delta padano con el vestuario y los interiores. Todo es mayormente verde y marrón. Los colores fuertes aparecen apagados por el paso del tiempo. Pinturas viejas, casas abandonadas: la voluntad de restauración y apertura cede ante la persistencia de lo degradado. Fulci constata una mezcla fatal de tiempos. Avati se enfrenta a una quietud que no acepta ni siquiera los cambios superficiales. La unidad de estilo con la que trabaja Avati (y que conoce sus temblores) no le importa a Fulci. Se nota en el color y en la elección de los planos. Barbara Bouchet, asociada insistentemente al rojo, establece un marcado contraste cromático con todo lo demás. Es una especie urbana implantada en un ambiente predominantemente rural. En cuanto a los planos, Avati es más clásico: se ajusta a unos procedimientos que durante la mayor parte de la película prefieren no llamar exageradamente la atención sobre sí. Fulci cultiva una extravagancia estilística que ya conocía bien y que el giallo estimuló. Ángulos raros, golpes de zoom, enfáticos juegos de profundidad (marche otro split diopter), un niño ahorcado en primerísimo primer plano.

Pero si bien la puesta en escena de Fulci es más ostensible, con la calma de los artesanos bien curtidos (título que le otorga esta película) Avati consigue ir más lejos. Fulci es impiadoso. Pone en escena una sociedad premoderna gobernada por códigos de extrema crueldad y el avance de una modernidad vacía, incapaz de redimir nada. Avati es perverso. Inventa una especie de pintura snuff capaz de producir admiración en los entendidos (y resultar atractiva a los espectadores) y la somete luego a una inspección estética con la que demuele la distinción clásico-moderno.

Apenas ve el fresco en el que tiene que trabajar, el restaurador se da cuenta de que se trata de una obra importante. Después lo confirma al tomar contacto con otras pinturas del autor. Hay algo especial en ellas. Algo difícil de definir, incómodo y fascinante. Pero cuanto más avanza en la restauración más queda en evidencia el horror que se esconde en lo que admira. Es antes que nada un horror moral. El pintor retrataba a los desahuciados momentos antes de la muerte. Primero a los que morían de manera natural. Después -cuando los modelos empezaron a escasear- a los que sus hermanas mataban para él. De acá deriva un segundo horror, estético. La verdad de la pintura, esa inquietud que produce en quien la observa, deriva de la verdad de su modelo. Sin esta última la primera no sería posible. Se trata de una derrota, ya que el arte que aspira a resguardar una emoción debe ser capaz de reinventarla. De ahí que cada nuevo dato sobre el modo en que la pintura fue realizada la convierta no solo en moralmente inaceptable sino que, al confirmar su dependiencia del modelo, le quite valor estético. No se trata, como en El retrato oval, del arte consumiendo al modelo. Se trata del modelo siendo deliberadamente consumido para que el arte tenga la posibilidad de existir. El pintor de Poe consigue una obra autónoma. El de Avati una obra que permanece dependiente de aquello que la estimula.

En un momento el restaurador abre un libro justo en la página que reproduce una naturaleza muerta de Cézanne (sin sus colores). No es una nota de circunstancia, como si dijéramos: mientras desayuna, el personaje curiosea algo que tiene que ver con su profesión. El cuadro de Cézanne permite entender un problema de la pintura. Hay un arte -no significa que realista- que depende de sus modelos. Que deriva de ellos su autoridad. Hay otro que vuelve a instituirlos. Necesitamos a Cézanne para ver una manzana, no al revés. Es la lección de Avati en La casa de las ventanas que ríen.