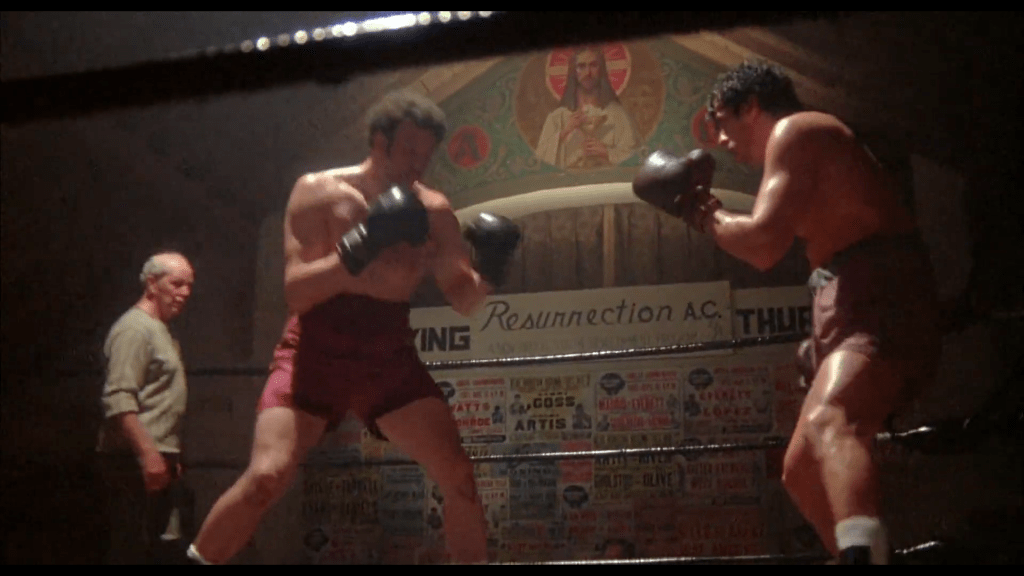

El plano que abre Rocky (1976), antes de que la saga se volviera un mito cultural, esconde un detalle fácil de pasar por alto, pero que condensa todo lo que Rocky va a vivir en los próximos cuarenta años. La pelea que abre la película transcurre en un gimnasio llamado Resurrection Athletic Club, y el plano inicial no muestra a nuestro protagonista boxeador, ni a Spider Rico su rival, ni al público, sino la figura de Cristo presidiendo el ring. Debajo de la pintura aparece ese nombre: Club Atlético Resurrección, como si el destino de Rocky ya estuviera marcado desde el arranque. Toda la saga está recorrida por esa imagen, con Jesús y la palabra “resurrección” enmarcando la historia, señalando desde el comienzo esa dinámica de caída y renacimiento. Desde ese momento, Rocky no es solo un boxeador: es la encarnación de esa lógica, un tipo al que vamos a ver tropezar, sangrar y volver a levantarse una y otra vez a lo largo de cuatro décadas.

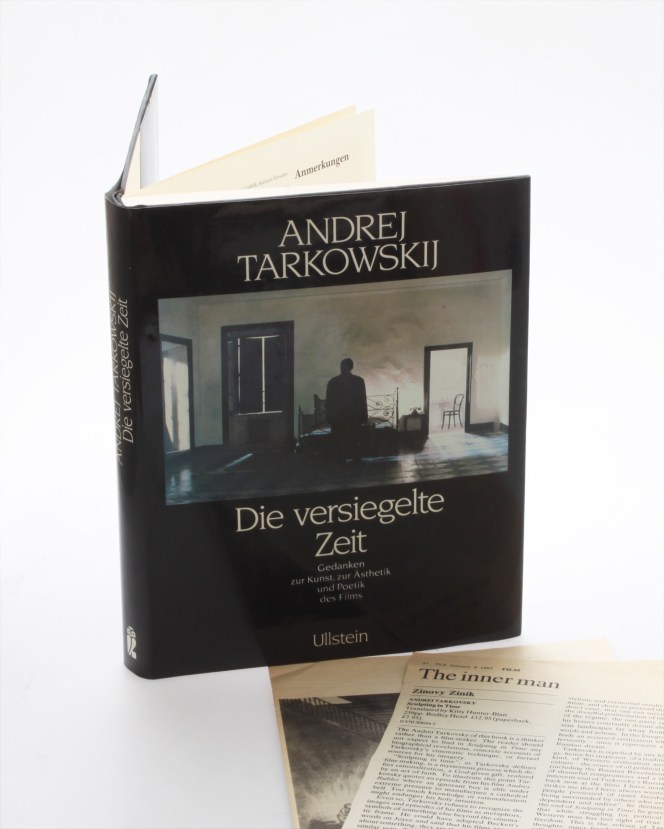

Casi diez años después de aquella secuencia, Andrei Tarkovski publica Esculpir en el tiempo, un libro que pesa tanto en su obra como cualquiera de sus películas. En él define el cine como la posibilidad de “esculpir el tiempo”: no solo registrar lo que pasa frente a cámara sino darle forma al flujo mismo del tiempo, modelar su ritmo, sus pausas y su densidad, como un escultor trabaja la materia. Para Tarkovski cada plano es una huella de la realidad, cargada no solo de acción sino de memoria, experiencia, fe y dolor.

El libro salió en 1985 en Alemania Occidental, apenas un año antes del estreno de El sacrificio, su última película. Libro y película funcionan como un legado doble: de un lado, la reflexión íntima y teórica sobre el cine; del otro, la expresión final de su fe y su mirada artística. Al leerlo uno se encuentra con un Tarkovski cansado, enfermo y marcado por el paso del tiempo. Esculpir en el tiempo no es un manifiesto abstracto, sino el testimonio de un artista que pasó sus últimos años bajo la asfixia del Goskino, el Comité Estatal de Cinematografía de la URSS, que buscaba obligarlo a plegarse al realismo socialista: un cine menos personal y más narrativo, pensado para exaltar lo colectivo por sobre la vida íntima. Tarkovski eligió lo contrario: imágenes atravesadas por la subjetividad, la fe y la filosofía, un cine que solo era viable producir en el exilio (El sacrificio se filmó enteramente en Suecia, luego de la experiencia de rodaje de Nostalgia en Italia).

Ese destierro, que permitió la existencia de sus dos últimas películas, tuvo un costo íntimo: durante años Tarkovski no pudo reunirse con Andriusha, su hijo, a quien las autoridades soviéticas negaban constantemente el visado de salida de la URSS para visitar a su padre. La reunión solo fue posible en 1986, cuando, tras conocer el estado irreversible de la enfermedad del cineasta, las autoridades finalmente le dieron el permiso. El encuentro quedó registrado en las primeras secuencias de One Day in the Life of Andrei Arsenevich, el documental que Chris Marker le dedicó a Tarkovski. En ellas podemos ver a Andréi recostado en la cama del hospital, recibiendo a su hijo, que ya no era el niño que había dejado atrás cinco años antes. Este reencuentro muestra claramente lo que Tarkovski tuvo que sacrificar para seguir trabajando en su cine: años de separación familiar mientras enfrentaba su enfermedad. La escena del encuentro es feliz y desgarradora al mismo tiempo: vemos a un Tarkovski enfermo en la cama, con una expresión que mezcla felicidad y asombro por lo grande que está su hijo. Lo primero que hace es tocarle la cara, el pelo, reconocerlo; su primera expresión es: “¡Dios mío! No pareces el mismo, ¡mira qué dientes, qué dientes grandes!”. Acto seguido, le pide a su hijo que se levante, que se quite el abrigo para verlo mejor. Andrei se ríe de nervios y se tapa la cara, emocionado. Ahí, en ese instante, es cuando Tarkovski debe haberse dado cuenta: el mismo tiempo que él esculpió en sus películas también había actuado sobre su hijo. Las marcas de su crecimiento ya eran irreversibles. El costo del exilio había sido más grande de lo imaginado. Había perdido cinco años de la vida de su hijo, en los que casi no pudo incidir en su crianza, al que casi no pudo “esculpir”.

Con todo esto, El sacrificio adquiere un doble significado. La película cuenta la historia de Alexander, un hombre enfermo que, ante la amenaza de una catástrofe nuclear, se enfrenta a una decisión extrema: ofrecer su vida, renunciar a todo con tal de salvar lo que ama. Tarkovski, enfermo de cáncer y separado de su familia, hace un sacrificio paralelo: se mantiene fiel a su visión artística, trabajando en el exilio y alejándose de lo más querido. Sacrifica sus últimos años con su hijo para dedicarse plenamente a su cine, mientras se acerca al final de su vida. Alexander y Tarkovski se encuentran en la misma posición: obligados a sacrificar algo fundamental para preservar lo esencial.

Este vínculo se vuelve tangible en la escena final, donde Alexander prende fuego a su propia casa. En las imágenes del rodaje filmadas por Chris Marker, ver a Tarkovski dirigir sabiendo lo que vivía le da un peso distinto a la secuencia. Ya no se ve solo a un director filmando un incendio, sino a un hombre que, de alguna manera, está registrando su propio sacrificio. La ficción y la vida se funden en ese fuego: Alexander quema su mundo para salvar a los demás, Tarkovski quema sus últimas fuerzas para terminar de dar forma a su legado. El sacrificio está dedicada a Andriusha. La película existe gracias a los años que no pudo compartir con él, y al mismo tiempo se convierte en un regalo que vincula esos años sacrificados con el hijo que tanto amaba.

Desde esa misma idea del salto al vacío se puede entender Andrei Rublev (1966), quizá la obra más monumental de Tarkovski. La película toma al célebre pintor de íconos para reconstruir la Rusia medieval, pero no es una biografía al uso: retrata un país desgarrado por la violencia, las invasiones tártaras, la hambruna y la peste, donde la fe convive con la brutalidad. Rublev aparece como un artista en crisis, un hombre incapaz de pintar, acosado por la duda sobre el sentido de su obra en un mundo condenado al sufrimiento.

Hacia el final de la película llega la célebre secuencia de la campana. En 1423, la peste ha diezmado la población, incluyendo a Nikolái, un reconocido fundidor de campanas. Su hijo Boriska, un joven frágil y temeroso, es el único sobreviviente del pueblo. Ante la urgencia de una nueva campana para la iglesia, los emisarios del príncipe lo reclutan, confiando en que su padre le haya transmitido el secreto del oficio. Boriska miente: asegura que heredó ese conocimiento, aunque en realidad carece de él. La mentira no es caprichosa, sino un acto desesperado por sobrevivir; si no resulta útil para los emisarios, será ejecutado. Al embarcarse en la realización de la campana, cada decisión que toma es un salto al vacío, sostenido por la fe y la obstinación, igual que Tarkovski al filmar la escena del incendio de la casa en El sacrificio.

Cuando finalmente la campana suena, la comunidad celebra con asombro. Rublev, testigo de este acto colectivo, se conmueve: después de años sin pintar, encuentra inspiración para retomar su arte. Se acerca a Boriska, que llora desconsolado, confesando la verdad: su padre nunca le enseñó el secreto; él no sabía lo que hacía. O quizás no sabía que sí sabía, como le pasa a cualquier artista cuando la creación lo supera. Rublev lo abraza y le dice: “Ven conmigo, tú fundirás campanas y yo pintaré íconos.” En ese momento, la película, hasta entonces en blanco y negro, pasa al color. La cámara recorre los íconos de Rublev: los rostros de los santos, las figuras bíblicas, los colores intensos. El mundo que parecía condenado a la oscuridad, de repente, se llena de color mediante el arte.

En su documental, Marker traza un paralelismo poderoso: sugiere que Tarkovski, al dirigir la escena final del incendio de la casa en El sacrificio, debió sentirse como el personaje de Boriska en Andrei Rublev, gritando davai para comenzar a fundir la campana. En cada decisión en el set, en cada davai que gritaba, arriesgaba todo con la esperanza de que la obra, finalmente, existiera.

Esta misma dinámica es la que vivió Stallone al embarcarse en la primera Rocky: nunca había protagonizado ni escrito algo de esa envergadura; nadie confiaba en él, y los recursos eran tan escasos que convertían cada paso en un salto al vacío. Como Boriska, se lanzó a la realización de una obra sin certezas, armado solo de convicción y voluntad. Cada decisión era una apuesta. Nada aseguraba que la película fuera a llegar a buen puerto. Pero, del mismo modo que la campana finalmente sonó, Rocky se estrenó contra todo pronóstico y generó un fenómeno inesperado.

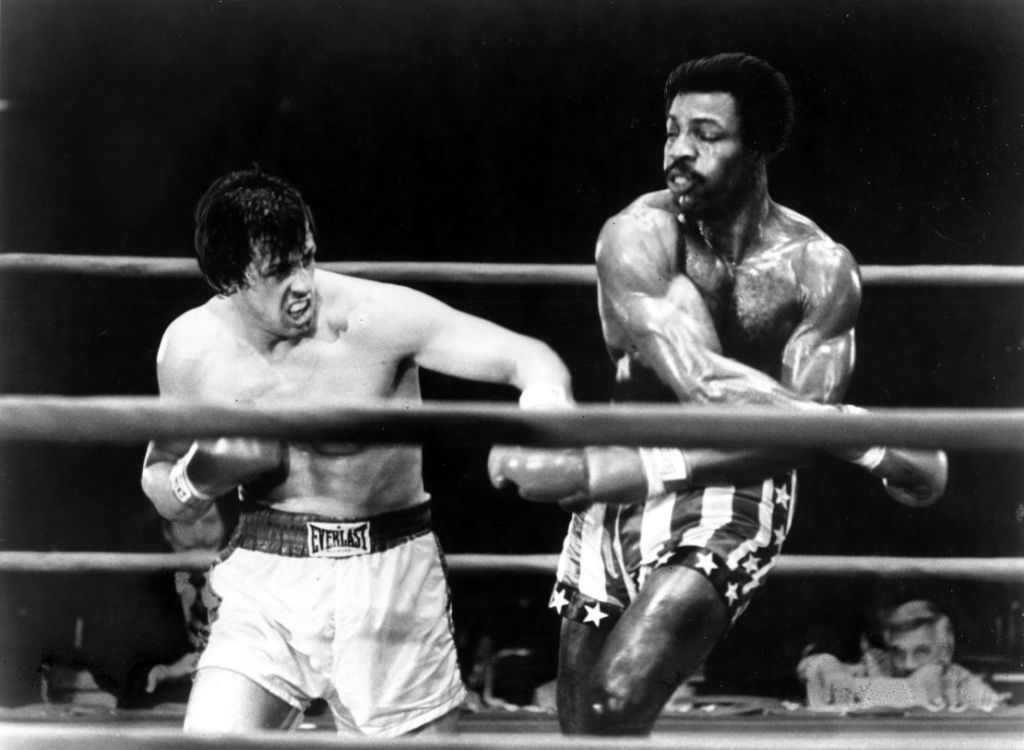

El verdadero impacto de este acto creativo se ve cuando traspasa al artista y llega a los espectadores, de manera similar a cómo la campana de Boriska toca a toda la comunidad. En su libro Meditaciones de cine, Tarantino recuerda el estreno de Rocky en 1976, destacando la intensidad de la reacción del público:

Yo ya había visto películas en las que algo ocurría en la pantalla y el público vitoreaba. Pero nunca –repito, nunca– como vitoreó cuando Rocky, en el primer asalto, asestó el puñetazo que tumbó a Apollo Creed. Toda la sala había estado contemplando el combate con el alma en vilo, temiéndose lo peor. Uno tenía la sensación de recibir cada golpe que Rocky encajaba.

El engreimiento de Apollo Creed por su superioridad sobre ese patán de poca monta parecía una forma de negarse a reconocer la humanidad de Rocky. Una humanidad de la que nos habíamos enamorado después de ver a Stallone a lo largo de noventa minutos de película.

Y, de pronto –tras recibir un potente golpe–, Apollo Creed cayó al suelo de espaldas. Vi esa película unas siete veces en los cines, y en todas las ocasiones, llegado ese momento, el público casi saltó hasta el techo. Sin embargo, ninguna vez fue como la primera. En 1976, no hacía falta que me explicaran lo absorbentes que podían llegar a ser las películas. Ya lo sabía. En realidad, no sabía casi nada más.

Pero hasta entonces nunca me había implicado emocionalmente con un personaje principal como lo estuve con Rocky Balboa y, por extensión, con su creador, Sylvester Stallone. En la actualidad, si alguien descubriese la película, sería casi imposible de reproducir ese tipo de inocencia del espectador.

La reacción del público que describe Tarantino muestra que la obra, una vez terminada, empieza a vivir por su cuenta. Lo mismo pasa en Andrei Rublev: la campana de Boriska cobra vida y provoca la reacción de la comunidad. En ambos casos, la creación trasciende al artista: el esfuerzo concentrado, la fe y la dedicación del creador, sumados a la participación de quienes reciben la obra, generan un milagro inesperado. La campana suena y Rublev revive su arte. Rocky conecta con el público y su película se convierte en un fenómeno que nadie podría haber previsto. En ambos escenarios, el arte no depende solo de la habilidad técnica, sino del instante en que lo posible se materializa en algo que supera a quienes lo hicieron.

La vida de Tarkovski se refleja en su cine. Algo parecido sucede en la saga de Rocky, que elabora momentos fundamentales de la vida de Stallone y muestra cómo personaje y actor se influyen mutuamente. Rocky no es solo un héroe de ficción: encarna la experiencia de Stallone, con sus derrotas, obsesiones y perseverancia. Así como, en 1976, Rocky debió entrenarse para enfrentar a Apollo Creed, Stallone tuvo que prepararse físicamente para interpretar y dirigir su papel, construyendo la película prácticamente desde la nada. Así, lo que pasa dentro y fuera de la pantalla termina conectándose. El esfuerzo del boxeador en el ring pone en escena el del actor y director detrás de cámara. Es algo que acerca a Stallone a Tarkovski: en ambos, cada plano funciona no solo como ficción sino también como registro de la existencia misma.

Lo espiritual está presente tanto en la filmografía de Tarkovski como en la saga de Rocky. Rocky reza antes de cada pelea y busca fuerza en el silencio; la fe y la disciplina forman parte central de su preparación. Cada golpe al costal y cada ascenso a las escalinatas del Museo de Filadelfia son más que entrenamiento: son rituales que le moldean el cuerpo y la mente. Stallone vive un proceso parecido: cada movimiento, cada ensayo, cada corrección al guion termina transformando su propia presencia en la de Rocky.

La saga también enfrenta la fragilidad del éxito. En Rocky III, el personaje sufre su única derrota verdaderamente dolorosa: pierde frente a Clubber Lang. Esa derrota es un espejo de lo que le pasaba a Stallone en los 80, tensionado entre el éxito y la autenticidad. Rocky pierde porque la fama, el dinero y el confort lo distraen y hacen que se aleje de la disciplina y la humildad que siempre lo habían sostenido. Para resurgir debe volver a sus raíces y reencontrarse con su comunidad: Apollo Creed lo lleva a entrenar en los barrios y suburbios de California y le recuerda así la importancia de la disciplina, el esfuerzo y la conexión con su entorno.

Rocky IV enfrenta a Rocky con Ivan Drago, boxeador del sistema soviético, frío y mecanizado, diseñado como un modelo perfecto e impersonal en el que la eficiencia se impone a cualquier otra dimensión. Drago refleja la misma lógica del realismo socialista que el Goskino intentó imponer a Tarkovski: un modelo rígido que subordina la creatividad y la visión personal a lo colectivo.

En Creed I, Rocky enfrenta un golpe distinto: el tiempo mismo. Viejo, cansado y enfermo, sabe que no podrá recuperar lo perdido —su esposa, sus años. Por eso, pese a que le detectan cáncer, decide no someterse a quimioterapia: comprende que nadie puede vencer al tiempo. Aun así (por lo tanto) le transmite a Adonis lo que aprendió. Es una situación que remite inevitablemente al Tarkovski de El sacrificio, filmando con la salud ya deteriorada y sabiendo que cada plano era una carrera contra el tiempo. En un momento clave, Rocky le confiesa a Adonis:

Si tan solo pudiera poner todo lo bueno en un mismo lugar, o algo así… y decir: “Hola, me gustaría comprar un día más con mi esposa”… lo haría sin dudarlo. Moriría feliz. Pero sé que eso no va a pasar. Ya no. Todo lo que tenía se fue, y yo sigo aquí. Pero ¿sabes? Está bien.

Este camino termina en la escena final junto a Adonis sobre las escalinatas del Museo de Filadelfia, las mismas que lo vimos subir durante cuarenta años. Es un momento de introspección en el que Rocky se da cuenta de que el tiempo y todos sus sacrificios terminaron de dar forma a lo que es. Le dice a Adonis que desde ahí puede ver su vida entera y que quizás un día también él pueda pararse en el mismo lugar y ver la suya propia. Entonces, tanto Rocky como Stallone parecen entender lo mismo que Tarkovski: que el tiempo y la obra que forjaron con él los va a trascender.

La relación entre Rocky y Adonis funciona como la de Boriska y Rublev: si la campana que suena le devuelve la inspiración al pintor, es la determinación de Adonis la que le da a Rocky una fuerza que creía perdida.

Arte y vida se confunden en Tarkovski y en Stallone. Los dos, finalmente, entienden el tiempo como la materia con la que trabajan. Sus obras son monumentos de resistencia, amor y perseverancia: pruebas vivas de que lo que se hace con la vida puede durar más que nosotros mismos.

***

Postdata

El eslabón perdido que conecta a ambos “escultores del tiempo” es Andréi Konchalovski, que chocó contra la obstinación feroz con la que ambos imponían su visión artística.

Konchalovski fue el coguionista de La infancia de Iván y Andrei Rublev. Sin embargo, la sociedad con Tarkovski se fracturó cuando filmó por su cuenta El primer maestro, película basada en el guion de Ariel, proyecto que habían escrito juntos y que Tarkovski consideraba propio. La divergencia era profunda: Konchalovski buscaba un cine más terrenal; Tarkovski, uno metafísico.

Décadas después, al migrar a Hollywood, luego de estrenar la enorme Runaway Train, Konchalovski se encontró con una obstinación similar al dirigir Tango & Cash, protagonizada por Stallone y Kurt Russell. Mientras él pretendía una sátira con ironía, Sylvester Stallone, ejerciendo su poder como estrella, reescribía escenas y exigía un vehículo de acción que no cuestionara su imagen de héroe. El conflicto llevó al estudio a despedir a Konchalovski durante la posproducción.

[…] Tarkovski, Stallone: escultores del tiempo […]

Me gustaMe gusta