En Spellbound, ciertos estímulos visuales provocan que Gregory Peck pierda el control sobre sí mismo. La huella que un tenedor deja sobre el mantel, por ejemplo. O las rayas de una camisa. El trance más peligroso sucede en un baño. A cada plano del gesto perturbado de Peck corresponde el contraplano de aquello que lo produce: la pileta, la bañadera, una silla; todo de un blanco brillante y gritón, como la nieve que inspira el rapto. Once años después, en El hombre equivocado, Hitchcock volvió a probar este recurso en una escena muy distinta, asociada no a un trastorno psicológico sino a la estructura social. Durante por lo menos media hora la película sigue el proceso de detención, interrogatorio y encierro del contrabajista interpretado por Henry Fonda. Es decir, da cuenta del funcionamiento de la justicia. La secuencia termina con un famoso movimiento de cámara que dibuja círculos como queriendo ilustrar el estado mental del personaje. Menos recordados, pero más terribles, son los planos anteriores, de la celda, cada uno montado con la mirada de Fonda, preso por primera vez. Son planos subjetivos, como los del baño en Spellbound. Todo es aséptico, limpio hasta la náusea.

Estos trances son una de las especialidades de Hitchcock. Sus causas obedecen en general a cuestiones psicológicas, como en Spellbound. La represión sexual en Marnie, la melancolía y la culpa en Vértigo, la esquizofrenia en Psicosis. Pero la desubjetivación -que de eso se trata- proviene también del arte. Nada lo expresa mejor que la música.

Entre todas las historias de La ventana indiscreta hay una especialmente notable: la composición dificultosa, grabación e iniciales reproducciones de una pieza musical. La primera vez que la escucha, todavía incompleta, Grace Kelly la encuentra admirable, y le dice a James Stewart: “Parece hecha para nosotros”. Más adelante, tocada otra vez por la música, se pregunta cómo hace alguien para inspirarse y componer algo así, y agrega: “Ojalá fuera yo creativa”. La capacidad de escucha de Grace Kelly se opone a la pobre sensibilidad musical de Stewart, hombre enteramente visual (fotógrafo, voyeur) que al primer comentario de su novia contesta con una banalidad y al segundo con un chiste. Pero la escucha fundamental no es la de Grace sino la de “Miss Lonelyhearts”, la vecina a la que vimos preparar una cena para dos cuando está sola, llorar, charlar con el aire y llevar al departamento a un hombre al que echa enseguida, cuando se le tira encima y la besa y la toca sin cuidado. Es ella la que lleva la comunión estética a un nivel existencial: la música le salva la vida porque captura su atención justo en el momento en el que estaba por tomarse un montón de pastillas, y su escucha premia además al autor, que está solo y gracias a su obra encentra compañía. Así, los esfuerzos del arte son recompensados por un amor que el mismo arte hace nacer.

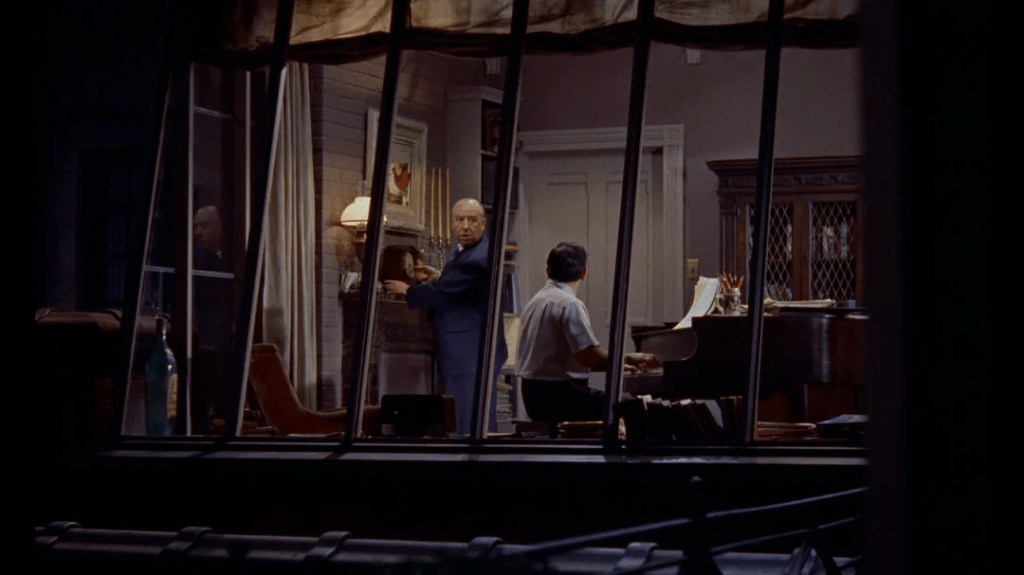

(En este punto, quizás valga la pena recordar que Hitchcock hace su cameo en el departamento del compositor).

También en la segunda versión de El hombre que sabía demasiado la música tiene un lugar destacado en el argumento. Doris Day es una exitosa cantante retirada desde hace algunos años por los compromisos familiares. Vive en Pensilvania porque su marido ejerce ahí la medicina, se ocupa de su hijo y quiere tener otro. En una de las escenas en las que la música cumple un papel central, Doris canta “Whatever Will Be, Will Be” en la embajada donde tienen secuestrado a su hijo. Lo hace en un volumen más alto del esperado, lo que produce al comienzo algunos gestos de incomodidad en sus oyentes. La elección obedece a que es la canción que canta con su hijo cuando lo acuesta, así que si el chico llega a oírla, entenderá que la madre está ahí. Esta música tiene un objetivo, es transitiva, como la melodía que en La dama desaparece debe llegar a oídos del gobierno inglés, que conoce la clave para descifrar el mensaje cifrado en ella. Pero Hitchcock no es un siervo de la narración. En lugar de pasar de un plano de la mujer a un plano del hijo que la escucha, filma planos intermedios. Son los espacios que la voz de Doris Day atraviesa hasta llegar a los oídos del niño. Son planos del canal que permite el contacto. Planos de ondas. Hitchcock es un esteta, de manera que la información narrativa tiene que disputar su lugar con unas formas que cumplen con sus obligaciones en pos de reivindicar sus derechos. De ahí que el vínculo entre un llamado y su respuesta no se resuelva con dos planos o con el número de planos que la alternancia crea necesario (madre canta, hijo percibe apenas un sonido lejano; madre canta, hijo empieza a entender; madre canta, hijo reconoce su voz y su presencia). Y de ahí lo que sucede en la célebre secuencia situada en el Royal Albert Hall. Es una secuencia larga: entre el plano que presenta el edificio y los movimientos del público buscando la salida pasan unos trece minutos. El tema que la organiza lo conocemos desde antes: el plan para asesinar a un primer ministro en el momento en el que suenan los címbalos y por lo tanto la música puede ocultar el disparo. Pero en el interior de la secuencia hay otro drama, que tiene como escenario no al Royal Albert Hall sino a la propia Doris Day, que se debate entre la atención a lo que ocurre en el teatro y la emoción que le produce la música.

Debido a que no tiene entrada y a que la seguridad es afortunadamente concesiva, Doris se mantiene en el umbral de la sala, junto a una cortinado abierto. Desde ahí mira hacia los palcos en los que están el sicario y el primer ministro, intentando entender lo que sucede. Pero después deja de mirar, porque a medida que la música se desarrolla y gana en dramatismo, ella (cantante) se siente arrebatada. Cada plano dedicado al progreso de la emoción es un riesgo para la vida de quienes dependen de lo que ella haga, y es por eso, justamente, que tienen tanta fuerza. En un momento, Doris mira hacia el palco del sicario, que a su vez mira con binoculares hacia el palco de su víctima. Hitchcock nos muestra el contraplano de esta última mirada, ajeno al punto de vista de la mujer. A continuación, cuando volvemos a ella, ya no la encontramos atenta a los palcos sino ensimismada, en el comienzo de un llanto. Hitchcock filma entonces aquello que causa el trance: no la escena criminal sino la orquesta y la soprano. Es por la música que llora. Y es por la música que el equilibrio se le vuelve frágil y tiene que dar unos pasos hacia atrás y apoyarse contra la pared, desde donde ya no puede ver lo que sucede en la sala. Adentro, Hitchcock multiplica los signos para que el suspenso crezca y se dirija al clímax, el mismo camino en el que está embarcada la música. La partitura progresa, el cimbalista se prepara, el sicario abandona el palco. Doris sigue en trance. No reacciona hasta que llega James Stewart, que acaba de escaparse de la iglesia en la que estaba encerrado por el campanario (cuidado con los campanarios, Jimmy). De nuevo en el mundo, le señala a su esposo los palcos y le dice unas palabras que no escuchamos pero que son fáciles de adivinar: esto pasa, no vayas, ¡es peligroso! Desde ese momento, toda la atención es para lo que pasa en la sala. Doris grita en el momento justo y hace que el asesino falle. La secuencia termina junto a la música.

Finalmente, el mundo se impone al trance. Pero esto no debilita en nada la dimensión de lo que vimos. Incluso cuando está en juego la vida de un hombre, y no solo la vida de un hombre al que no conoce sino la de su propio hijo, incluso entonces tuvo lugar en Doris Day la batalla entre la responsabilidad y el rapto estético. Al triunfo de este último, expresado también en sus derrotas, dedicó Hitchcock la vida.

***

Este texto está humildemente dedicado al ladrón que entró a robar en una casa de Roma y fue detenido porque se quedó leyendo un libro sobre La Iliada.

Sorprendente análisis de le escena del Albert Hall. Yo nunca interpreté que la emoción y el llanto eran generados por la música sino por lo angustioso de la situación

Me gustaMe gusta

Quedé anonadado el otro día, cuando la volví a ver. ¡Pero acá hay más que una crisis por lo que sucede en los palcos!, me dije. Es infinito el Gordo.

Me gustaMe gusta