Lila Espinosa, el nombre de Zubarry en La muerte camina en la lluvia (mujer independiente, inquilina de pensión, escritora de radioteatros y eslóganes) concentra, sin que su personaje lo valide, la doble condición que El ángel desnudo y Los pulpos le otorgaron: delicadeza y riesgo para el que quiera tocarla. Los papeles que interpretó a continuación, sin embargo, menos por el tipo que por el tono, se mantuvieron ajenos al sublime melodramático de las películas de Christensen. Ningún extremo: ni entrega ni dominación. Para volver a verla en un papel comparable habrá que esperar un lustro, hasta El vampiro negro. Mientras, Zubarry hizo una decena de películas. En algunas fue la buena chica a la espera de casamiento. Es otras, una victima de la existencia o de las circunstancias sociales.

Al primer grupo pertenecen Mercado negro de Kurt Land, en la que la vemos pedirle permiso al padre para besar al novio, y El honorable inquilino de Schlieper, en la que termina bordando, sentada junto a su tía, a la espera del ladrón que se acercó a ella por conveniencia y cambió de vida por amor. Al segundo, dos películas de Soffici. En El extraño caso del hombre y la bestia Zubarry interpreta a una bailarina de cabaret agredida por la existencia (“Mi único olvido es eso que ustedes llaman vicio, lo demás es un asco”, les dice a los médicos que no la dejaron morir). En Ellos nos hicieron así, a una joven estudiante a la que los acontecimientos empujan a repetir la vida de su madre. Frente a la náusea y el destino, y frente a la conformidad con el rol de mujer de familia que muestra en las películas de Schlieper y Land, una comedia de Manuel Romero le devolvió a Zubarry la iniciativa.

*

Valentina (1950) pone en relación, como es habitual en su director, a la gente bien y la gente de trabajo. Los primeros son traicioneros, frívolos, cerrados sobre su clase. Los segundos son solidarios, voluntariosos, abiertos a interactuar con los ricos y aliarse a ellos en pos del desarrollo industrial. Por eso lo que está en juego no es tanto el conflicto entre capital y trabajo como un modo de ser íntegro que se encuentra más cómodo y más frecuentemente entre los trabajadores manuales que entre los herederos y su séquito de profesionales. Romero no cuestiona la desigualdad, ya que articulada adecuadamente puede contribuir al progreso de todos, sino las supersticiones que les impiden a los ricos asociarse con los que trabajan. Esta vez son tantas que, a diferencia de lo que sucede en Isabelita -diez años anterior, preperonista-, la comedia no concluye con una reconciliación general y superadora sino con la deserción de la mujer, que deja a su familia para casarse con Pedro, el mecánico interpretado por Juan José Miguez. Es cierto que este regresó de su gira por Estados Unidos con futuro de empresario y, por lo tanto, no es la vida que conoció al salir de su cápsula (la vida proletaria) la que la espera. Pero también es cierto que su voluntad de unión había quedado establecida antes, por dos ceremonias. Primero el bautismo, cuando, solo ella en la familia, acepta darle la mano a Pedro aunque esté sucia. Después la confirmación, que tiene lugar cuando finge sentirse mal y en lugar de ir al Colón va al taller, se ensucia trabajando y se mancha la cara de negro besándose con el mecánico. Valentina se engrasa y oscurece. No quiere ser una burguesa del derroche sino parte de una alianza dedicada a la producción. De ahí que le dé el nombre no solo a la película sino también al carburador con el que los trabajadores se vuelven legítimamente exitosos, en tanto su invento, socialmente útil, no los tiene como únicos beneficiarios.

El problema que sobrevive al final de la historia es el de los ricos que se mantienen aparte, victimas de sus costumbres: el desprecio por la gente de trabajo, su aura de distinción, su vocación de endogamia. Es un asunto moral, antes que nada. Si en lugar de oponerse al camino de Valentina reconocieran que tiene razón, si fueran capaces no de decir pero sí de entender una inquietud como la que expresa este parlamento: “Me gustaría hacer algo por alguien, buscarle una finalidad a la vida, interesarme por las cosas, por los seres humanos”, podrían redimirse y participar en esa unidad superior llamada pueblo sin necesidad de renunciar a sus millones. Les bastaría dedicarlos a financiar proyectos que los trabajadores convertirían en riqueza social. Funcionar como banco patriótico.

*

De nuevo en el cabaret, como en El extraño caso del hombre y la bestia, y especialmente de nuevo en el dominio de las formas, como en las películas con Christensen, Zubarry tiene en El vampiro negro (Viñoly Barreto, 1953) uno de sus papeles más provocadores y melodramáticos. La primera mitad de la película está dedicada a esculpir el primer atributo. La vemos cantar en el escenario y cambiarse en el camarín frente al duro fiscal Bernard, una vez más a cargo de Roberto Escalada. Es toda una ceremonia de seducción: Zubarry se viste y desviste, muestra las piernas y el escote, juega con el carácter monacal del hombre, cuyo pelo encanecido y rictus siempre grave lo dotan de severidad e intransigencia. “Yo nunca leo los diarios, a la hora que me levanto las noticias ya son viejas”, dice una vez. Esta imagen de loba nocturna cambia en la segunda mitad, cuando la mujer se convierte en una figura de plenitud melodramática. De apariencia inocente, Zubarry es mortal en Los pulpos. De apariencia mortal, es inocente en El vampiro negro. De hecho, encarna un rol incontestable: el de la madre que, con un trabajo por fuera del decoro burgués (y por supuesto, aprovechado también por burgueses), sostiene a su hija en una escuela en la que aprenderá los valores que la desprecian. Empieza la película como para arruinar la vida de los hombres. La termina como la que es capaz de arruinar la vida propia. Ella misma establece la diferencia entre ambas partes cuando habla con la esposa del fiscal: “Si finjo un cinismo que no tengo, y un descaro que me avergüenza, es solamente para defenderme”.

Primero la máscara, después el rostro. No es un cambio que, al establecerse, impida encontrar persistencias (¿cómo abandonar la atracción de la máscara después de haberla experimentado?) y anuncios. En la primera parte, Zubarry juega con el deseo que se sabe capaz de despertar en los hombres pero no se muestra dispuesta a aprovechar este poder a su favor. De ahí el contraste con su compañera de trabajo y amiga, que coquetea en el cabaret y recibe en la casa al tímido profesor de inglés, y asesino de niñas, Teodoro Ulber, a quien gobierna -sin obtener a cambio demasiadas ventajas, hay que decir- mostrándose semidesnuda y permitiéndole que se siente en la cama cerca de su ropa interior. La vida de Zubarry no tiene nada que ver con la de su amiga, más reconciliada con el mundo al que pertenece; en su presentación en el cabaret, después de cantar, un hombre se le acerca en la barra más de lo debido y ella le tira el whisky en la cara. Pero -y esto es decisivo- tampoco añora o aspira a recuperar el mundo respetable para el que prepara a su hija. De hecho, como mujer llegada a la ciudad desde un pueblo, enamorada y víctima de una traición, sabe bien de su impiedad y peligro. “Ahora creo que el mundo donde vivo es mucho mejor que el otro”, dice. Poco después, cuando el fiscal se tira sobre ella para besarla y confirmar el diagnóstico, Zubarry le grita: “Farsante, hipócrita. Cualquiera entre toda la basura que me rodea es mejor que usted”.

También la actitud del fiscal tiene anuncios y motivos. Los motivos son la salud de su esposa -lisiada de por vida, imposibilitada de tener hijos-, su angustia por no ser padre y un sentimiento de soledad que lo corroe en silencio. Los anuncios son numerosos. El más directo, debido a que no hay dificultad para hacerlo corresponder con el deseo, es un juego de planos y contraplanos en el camarín del cabaret: el fiscal, siempre desde un púlpito, convencido de su condición de hombre virtuoso, pierde durante un segundo la linea y dirige, innecesariamente, la mirada hacia abajo, a la altura del escote de Zubarry. Un minuto después juzga, por supuesto (“No comprendo cómo una mujer que tiene una hija se muestra así delante de un extraño”), y adopta una posición paternal, porque es propio de la mirada burguesa mantenerse limpia de ese modo: señalando y corrigiendo, reconociéndose justa y generosa.

Pero, más allá de esta escena, el entero retrato del fiscal como hombre rígido prepara el arrebato, porque su severidad va de la mano, además de con una evidente represión sexual, con dos modos de desconocer la presencia de los otros. Primero, una total falta de comprensión por las circunstancias sociales: al hombre que cirujea en las cloacas lo acusa de quedarse con lo que no es suyo, a la mujer que tiene un amante le labra un acta menos por obligación que para castigarla. Después, un ejercicio discrecional del poder: primero retiene a un hombre sin motivos, después habilita que torturen a un sospechoso. Teniendo en cuenta estas cosas, no es extraño que después de que Zubarry lo rechace haga que le quiten la custodia de la hija. Así, en el juego de correspondencias y oposiciones de la película1, todo termina por darle al monstruo de las alcantarillas -más sufrido, más patético, más humano- no una merma de culpabilidad sino una dignidad dramática mayor que al monstruo limpio del juzgado.

*

La relación que Los pulpos establece entre Zubarry y la novela sentimental tiene algunos ecos en diálogos posteriores. En La muerte camina en la lluvia es escritora de radioteatros. En Ellos nos hicieron así un amigo le ofrece un libro llamado Corazones en llamas y ella responde, sonriendo: “No leo novelitas de amor”. En Sucedió en Buenos Aires (la película que sigue aEl vampiro negro), el taxista de Roberto Escalada la encuentra leyendo en la plaza y le dice: “Interesante la novelita, ¿eh?”. Estos ecos obedecen a las reiteraciones que promueve la industria y al lugar que Zubarry ocupa en ella: una actriz hermosa a la que el vestuario, la fotografía y los planos esculpen y a la que las historias ponen, salvo un par de excepciones, en situación de mujer deseada, a veces para que se aproveche de ello, más a menudo para que lo sufra. Dentro de este último grupo, hay también una subdivisión, dependiente del hombre que le toca en cada caso. La escena de El vampiro negro en la que Escalada trata de besar a Zubarry y esta lo rechaza se reitera al año siguiente en Sucedió en Buenos Aires, dirigida Cahen Salaberry. Pero en esta última Escalada no es un fiscal hundido en su propia rectitud sino un taxista ligado al trabajo y al placer de la reunión, con un grupo de pertenencia noble y variopinto. Esto explica en parte que después del atropello sus actitudes sean opuestas: el fiscal no vuelve a hablar con la mujer; el taxista se disculpa inmediatamente y se pone a su disposición para ayudarla a encontrar al hombre que busca.

*

En 1956, a diez años de El ángel desnudo, y como sucede con toda estrella, ya es posible establecer en la carrera de Zubarry conjuntos más o menos consistentes. Películas en las que llega a la ciudad desde un pueblo (Los pulpos, El vampiro negro, Sucedió en Buenos Aires). Películas en las que trabaja en un cabaret: El extraño caso del hombre y la bestia, la película de ese año: Pecadora, El vampiro negro, nuevamente). Películas en las que su belleza resplandece: todas. De ahí la frecuencia y el rango amplio de los piropos. Alberto Closas en El honorable inquilino: “Está maravillosa”. Horacio Peterson en La muerte camina en la lluvia: “El único cielo radiante es el de tu boca”. Enrique Serrano en Adán y la serpiente, como inversión paródica de Battaglia en El ángel desnudo: “Me siento como un gato goloso ante una paloma: no sé si dejarla volar o comérmela”. Tito Gómez en esta misma película, con retórica graciosamente inflamada: “Si el mar no tuviese color y usted entrara en él, estoy seguro que se volvería azul para disputarle al cielo el privilegio de semejante estrella”. Roberto Escalada en Pecadora, como respuesta al taxista que le dice que la lluvia y la noche hacen que se vea poco: “Mire, ¿no ve esta mujer?, ¿sus lindos ojos no iluminarían si los necesitamos?”

Esta institución de la belleza tiene películas enteramente a su servicio. Es el caso de Concierto para una lágrima (Julio Porter, 1955), en la que Zubarry interpreta a una pianista de origen pobre adoptada informalmente por un matrimonio culto, rico y generoso. Es una mujer inflexible en sus convicciones estéticas, lo que en ella implica el desprecio de la modernidad diletante, y es también, porque lo exigen los ámbitos de la burguesía culta en los que se mueve, una mujer elegante y deseable. La presentan así no solo los innumerables primeros planos de frente y perfil sino el modo en que la cámara se detiene en su pecho. Zubarry luce o bien camisas y pulóveres de cuello alto, que la cubren por demás, o bien vestidos sin breteles que hacen que las curvas ganen privilegios y que la mirada se empoce en el valle marmóreo que se despliega entre ellas y la línea del cuello y los hombros2. Por solidaridad semiótica, Lautaro Murúa, que se quiere casar con ella, le regala un collar con pendiente.

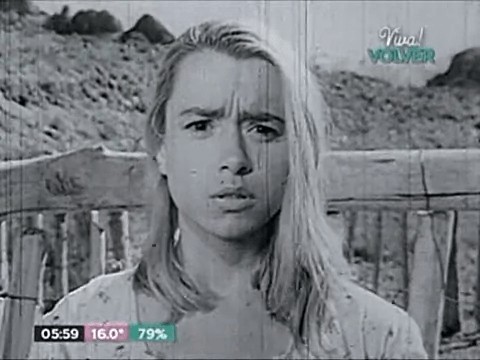

Pero así como un perfil estelar exige repeticiones, permite también, excepcionalmente, ser contrariado. Es lo que pasa en Marianela (Julio Porter, 1955), adaptación de la novela de Benito Pérez Galdós al norte argentino, en la que Zubarry interpreta a una joven analfabeta de la que muchos se burlan por su aspecto. Una de las hijas del capataz en cuya casa Marianela vive como si fuera criada, le grita, pensando que fue ella la que voceó que estaba escondida con un pretendiente: “Quién te va a besar con esa cara de rata”. De tanto que se lo dicen, ella lo cree. Una noche, cuando ya es claro que el ciego con el que se quieren de manera casta y secreta puede recuperar la vista, reza y reclama: “Virgencita mía, ¿por qué no me hiciste hermosa?”. Dos veces Zubarry escapa de su propia imagen: una en el río, otra en el espejo. La película no se obliga a verosimilizar este absurdo. No es un caso como Un rostro de mujer, en la que Ingrid Bergman está deformada por una herida, o como ¿Quieres ser John Malkovich?, en la que Cameron Diaz resulta agredida por el maquillaje y el vestuario. Es Zubarry con un poco de tierra en la cara, agreste, diciendo una vez entre lágrimas: “Soy fea”.

***

Notas

1 Fernando Martín Peña analiza detenidamente este juego en Cine argentino. Hechos, gente, películas. 1896-1958. Dice en un momento: “Bernard no es, como sugiere el prólogo, el opuesto moral de Ulber, sino apenas su paralelo institucional, ya que también ejerce violencia sobre los inocentes, impulsado por sus propia frustración sexual y deseos insatisfechos. Las únicas diferencias sustantivas entre ambos son: a) que Bernard puede elegir; b) que actúa del lado respetable de la ley, lo que le permite ejercer sus compulsiones amparado en ella”.

2 Ofrezco, sin orgullo ni vergüenza, esta oración, mi humilde aporte al género descripción onanista. En mi diario, con fecha del 5 de diciembre de 2025, menos prudente, hice mi descargo (ay) así: “Viernes, ocho de la tarde. Escribo sobre Olga Zubarry. En Concierto para una lágrima es una mujer de expresión dura, sin rastros de la inocencia real o simulada de sus papeles iniciales. Es también toda elegancia. El vestuario de las fiestas burguesas, su contraste con el que usa en la vida diaria y la joya que le regala Lautaro Murúa señalan su pecho como tema. Pero es la fotogenia la que lo instituye como tal al mismo tiempo que -hechicería, a fin de cuentas- lo vuelve resistente a la conceptualización. Hace poco, en un libro de la Diego Portales, encontré un texto de Ruiz sobre este asunto. Una conferencia titulada (risas): “Ideas en arcoiris para servir de mémoire justificative o de apología pro vita sua”. Ruiz habla de la fotogenia como de uno de los motivos que ponen en cuestión la idea de que una película puede ser contenida en un concepto. La define como un proceso “por el cual una imagen que podría ser vista e ignorada insiste en ella misma de tal manera que termina volviéndose otra cosa. Parte de un corpus de fantasmas y espectros venidos de la sombra, esa sombra agazapada entre los fotogramas”. En otro texto, “Una estética del desborde”, propone otra acepción, todavía mejor: “proceso de transfiguración aberrante”. Es como si dijéramos, a propósito de Concierto para una lágrima: la historia transcurre, el pecho insiste. No es centrífugo sino centrípeto. Un pozo de la mirada. Me doy cuenta, escribiendo el texto y escribiendo acá, que es difícil tratar con las estrellas sin caer en su magia (ahí está de nuevo). Me parece una caída a defender; después de todo, peor es la sociología. Y además, está la cuestión de la belleza. Sé perfectamente que párrafos enamorados llaman a la palabra pajero. Pero incluso así, reconociendo todo y arrepintiéndome de nada, creo que el pecho de Zubarry es más que un estímulo para la fantasía de voyeurs con o sin voluntad de estilo. Pertenece al cine. Es una forma. Como los pómulos de Brad Pitt, las piernas de Lauren Bacall y la boca de la Bardot. Determina ciertos planos e incluso ciertos argumentos. En el cabaret de El vampiro negro o en las casas de la alta burguesía, en la exposición erótica o galante, el pecho de Zubarry se impone a las historias como tótem fotogénico, como “sombra agazapada”. Después de todo, no hay estrella sin fragmento. (Sí hay fragmento sin estrella: es lo que distingue el lomo de The Rock del de Sean Connery: uno promueve una admiración anatómica, el otro estética). Una estrella es al mismo tiempo su nombre y una parte del cuerpo, a veces espiritualizada. Los labios de Marilyn, la expresión inocente de Mirtha, la mirada triste de James Dean. Zubarry entregó diferentes cortes de carne: en El ángel desnudo la espalda, en La simuladora las piernas, en Concierto para una lágrima el pecho.

Continuará