En una escena de Palomita blanca de Raúl Ruíz, y como si estuvieran entregados al tiempo sin volumen de la modorra adolescente o a una práctica de Oulipo (cabe decir que las diferencias no son tantas), un grupo de hombres jóvenes y burgueses juega a decir viuda en lugar de vida: viuda y milagros de Santa Bernardita, viuda, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, nuestras viudas son los ríos que van a dar a la mar, una nueva viuda, rehacer su viuda, ganarse la viuda, tener siete viudas cono los gatos. (La cronología, por mezquinar belleza, nos impidió escuchar: La viuda: instrucciones de uso). Ganados por el juego, podrían haber visto después dos películas mexicanas de los años 70: La pasión según Berenice de Jaime Humberto Hermosillo y La viuda negra de Arturo Ripstein. Urgidos, como en una cuestión de viuda o muerte. O en calma, si es que su viuda es tranquila.

*

Berenice tiene una cicatriz en la cara, un pasado misterioso y merecedor de rumores (entre los que se encuentra la posibilidad de que haya asesinado al marido), un trabajo como profesora de taquigrafía y una existencia dedicada fundamentalmente al cuidado de la mujer que le dio casa cuando quedó huérfana y a la que llama madrina, una anciana enferma y usurera que usa su cama como oficina y una habitación como depósito. La vida de Berenice es negra como la ropa con la que sale de casa. O mejor dicho, porque todo reclama atenuación: es gris, resignada a la rutina y al cuidado extremo de las formas, como corresponde a una mujer bien integrada al decoro burgués y provinciano que la película retrata con una precisión que recuerda al primer Puig. De hecho, Aguascalientes se parece bastante a Coronel Vallejos, la ciudad de La traición de Rita Hayworth y Boquitas pintadas. Prejuicios de clase, raza y género, estricto modelo de vida pequeñoburgués, chismes y más chismes. No hay nada en Aguascalientes que no pase de boca en boca. Nada que no pueda volverse relato oral (“Quedémonos con la leyenda”, dice una vez Berenice sobre las historias que se cuentan de ella). La escena en la que Rodrigo, el hombre que se convertirá poco después en su amante, llega a Aguascalientes para el funeral de su padre, médico al igual que él, muestra de manera brillante el protagonismo del rumor en la vida de la ciudad: un plano secuencia nos lleva de personaje en personaje por medio del secreteo y recién después de que todos se enteran de su llegada vemos a Rodrigo entrar en el velorio. Las palabras dichas al oído corren más rápido que cualquier medio de transporte (obviamente, la escena no incluye teléfonos, que hubieran arruinado su delicadeza).

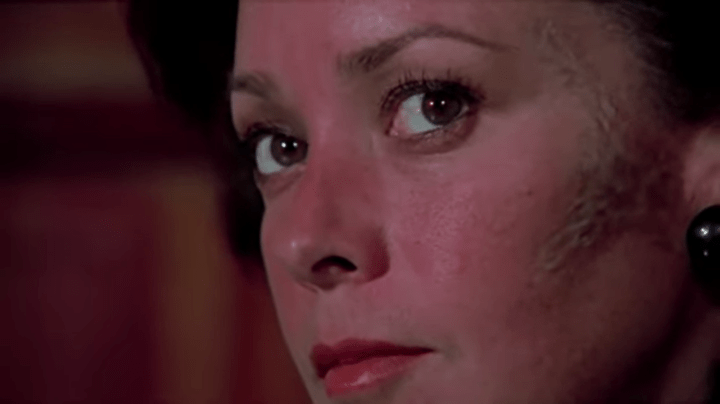

Es en la ceremonia fúnebre, justamente, que Rodrigo y Berenice se ven por primera vez. Después del plano secuencia, que da cuenta de la vida social, y de una eilpisis por fundido a negro, un montaje de plano y contraplano, como si acabara de inventarse el raccord, da inicio a la historia de los amantes. La continuidad para Tánatos, el corte para Eros. O también: la continuidad para la moral, el corte para el deseo. El gesto de Berenice en este primer cruce de miradas, que exhibe la cicatriz en lugar de esconderla, y que contrasta con lo que sucede después con otro hombre, ante el que hace ademán de cubrirse, es uno de los gestos más sensuales que el cine haya conocido. Es una insinuación diferente a la ya codificada insinuación de las piernas y el escote o a la más obscena de la lengua recorriendo los labios. La cicatriz es vergüenza y erotismo. Es erotismo porque es vergüenza. En un encuentro posterior, en el cine, después de que el hombre le agarre la mano Berenice se la lleva a la cara. Se toca ahí (cicatriz es también una palabra genital).

Rodrigo -Pedro Armendáriz Jr, perfecto en su virilidad al viejo estilo- le pone una dirección al deseo de Berenice, que hasta ahí se desenvolvía en sueños o en dibujos de baño público. Un sueño es, de hecho, lo primero que vemos: un caballo blanco prendido fuego, víctima seguramente del mismo incendio que le dejó la cara marcada a Berenice y terminó con la vida de su esposo; una imagen infernal y erótica (una imagen caliente) realzada por un pico dramático de la segunda sinfonía de Mahler.

La forma en la que se desarrolla la historia de los amantes (el secreto) y algunos de sus escenarios (un hotel, una zona del río apartada del ejido urbano) dependen de las normas sociales. Pero su naturaleza no es la de un epifenómeno. No es un caso que permitiría apenas la corroboración del carácter represivo de la sociedad que lo produce. No para Berenice, por lo menos, el único personaje que tiene un trato con la pasión. La historia demuele la equivalencia que establece al comienzo el juego de plano y contraplano. Rodrigo resulta ser un pobre tipo. Un burgués como los otros que está seguro de ser diferente. Un fatuo que le dice a Berenice que tiene el nombre de un cuento de Poe pero cuando ella le pregunta de qué trata dice: no sé, no lo leí. Rodrigo se define por cualidades contrarias a las de Berenice. En parte porque es varón, en parte porque vive en el DF, en parte porque estudió en la universidad. Berenice tiene una vida rutinaria, organizada alrededor de su madrina; la aventura pasa por el cine (que en realidad no le gusta) y por Julio Verne, al que utiliza en la escuela para los dictados (escuchamos un fragmento de Un capitán de quince años). Rodrigo no quiere saber nada con modelos tradicionales. Podría tomar el lugar de su padre en Aguascalientes, pero como es hijo de los años 60 en lugar de pensar en la estabilidad se prepara para viajar por el México profundo y pasar un tiempo con los indios, interesado como está (él mismo lo dice) en la antropología y la sociología más que en la medicina. Berenice ya estuvo casada y podría volver a estarlo. Rodrigo no cree en el matrimonio, se declara soltero de por vida y habla de libertad. Para escapar del modelo de vida burgués imagina aventuras como solo un burgués puede imaginarlas, con su misma desaprensión; cuando Berenice le pregunta si tiene miedo de que quede embarazada él responde: “Por ti, yo ni me enteraría”. Rodrigo dice cosas, digámoslo así, contraculturales, pero su mentalidad no es diferente de la del cheto que en la posterior María de mi corazón, mientras suda en el sauna después de jugar al tenis, explica que plantó a su novia (una chica de origen humilde aficionada a la magia) en el altar porque “el matrimonio no es para mí”. Rodrigo puede sobrepasar los límites sabiendo que hay retorno. Berenice tiene que jugar con ellos o prenderlos fuego, que es lo que hace al final cuando incendia a la madrina y con ella a la vida a la que estaba resignada. La música del fuego es otra vez la segunda sinfonía de Mahler, conocida como Resurrección.

Muy distinta es la viuda de La viuda negra. Por varios motivos. El primero es retórico: no se trata de una mujer a la que se le murió el marido sino de una imagen derivada de la araña de ese nombre, a la que Ripstein le dedica un plano y de la cual un hombre le habla a Matea -nuestra protagonista. siempre de negro, como la viuda que no es-, señalándole el modo en que se aparea y la suerte que le toca al macho. El segundo motivo es de tono. La puesta en escena de Hermosillo observa las acciones a cierta distancia, no tanta como para decir que parecen estar entre comillas pero sí la suficiente como para que se vuelva perceptible que miramos desde más lejos de lo que solemos mirar historias como esta, en cuyo título se encuentra la palabra pasión. Ripstein mantiene (esta vez) un vínculo menos mediado con el melodrama, y por lo tanto con la dialéctica entre ley y transgresión. En el prólogo vemos la educación conventual de Matea, abandonada en la iglesia días después del nacimiento (su nombre significa regalo de Dios), niña y adolescente rebelde que cada vez que hace algo por fuera del decoro recibe un castigo. Por comerse las hostias tiene que permanecer parada frente a la pared. Por espiar bajo la ropa de un ángel tiene que fregar el piso. Por dar alaridos en la iglesia tiene que pararse sobre piedras y sostener libros con las manos abiertas. Por jugar a ser quemada como una bruja tiene que arrodillarse y mantener los brazos extendidos. Por exhibirse ante los jóvenes tiene que conocer el látigo. La insistencia en su carácter díscolo nos prepara para el conflicto que le interesa a Ripstein.

Ya adulta, después de servir diez años al recientemente fallecido padre Cornides, Matea es enviada por el obispo a un pueblo para trabajar como ama de llaves en la residencia del cura Feliciano, a quien todos llaman padre Feliz. Su tarea es cuidar el orden de la casa, debilitado por la partida de su predecesora, pero las consecuencias de su arribo son justo las contrarias: desarreglo y desarreglo. La pasión según Berenice se desenvuelve como si Hermosillo buscara el punto de encuentro entre Flaubert y Fassbinder. O más precisamente: entre Madame Bovary y los melodramas sirkianos del director alemán, cuya influencia es notoria. La viuda negra es hija indudable de Buñuel. Tiene rasgos de Él (si hasta los personajes se conocen en una escena de lavado de pies),pero su personalidad es tomentosa, más cercana a Abismos de pasión. El final muestra con claridad la manera en la que Ripstein elabora la influencia buñueliana. En una escena de Él, Francisco (Arturo De Córdova) alucina que todos en la iglesia se rúen de su persona; el montaje distingue perfectamente lo que sucede de lo que percibe su mente alterada. En La viuda negra todos en la iglesia se ríen de Matea, con la misma carcajada hiriente que lastima a Francisco. Pero si hay una alucinación es social, no psíquica: son los valores burgueses que se defienden así de la mujer que los desafía.

Como es lógico, la naturaleza de sus personajes explica en buena medida las diferencias entre Hermosillo y Ripstein. La relación entre Rodrigo y Berenice -que ella asume desde el principio como posesión (“Tengo que tenerlo, tengo que tenerlo”) y que él considera siempre temporaria- tiene que ser secreta, tal como exige una sociedad que valora tanto el decoro burgués, pero el matrimonio podría volverla pública y legítima porque, en tanto ella es viuda desde hace tiempo y él es soltero, está en condiciones de resolverse de acuerdo con los criterios sociales en vigencia. La viuda negra, en cambio,opone deseo y ley de tal manera que no hay acuerdo posible. De ahí que Ripstein no sea irónico sino brutal. En todos lados hay guerra. Pero en un caso se libra en secreto y en el otro a campo abierto. Así, en La viuda negra, cuando quedan expuestos los hilos falsos que mantienen a la comunidad unida, el enfrentamiento no tiene vuelta atrás. De un lado están el padre Feliciano y Matea. Un cura y una sirvienta que encima tiene el tupé de rechazar al médico que con tanta generosidad la pretende (“No pienso volver a salir con ella. Y la consideraba una mujer digna, decente. Pero no vale la pena”). Del otro lado, toda la buena sociedad del lugar, esa burguesía horrible a la que Ripstein no le concede nada, ningún discreto encanto, y que retrata según una grilla de hipocresías bien estricta: la ninfómana (que no se priva de buscar también al cura) pide recato, la adúltera pide fidelidad, el pederasta pide respeto, el explotador exige justicia. Ripstein no se guarda nada: lleva hasta la caricatura el retrato de todos sus hipócritas y hasta la hipérbole el de sus amantes.

En un momento Matea define al pueblo como católico y conservador. Berenice no necesita decir nada. No solo porque se nota que los dos atributos le calzan a la perfección a Aguascalientes sino porque el juego que establece con las normas sociales es distinto. Berenice es perversa, no heroica. Es burguesa, no pobre. De ahí también las diferencias de tono. Hermosillo no rechaza la fuerza melodramática que late en su película pero le pone contención al fuego que utiliza como emblema. O mejor: prefiere que el fuego queme de a poco. Por eso los parlamentos carecen de énfasis emocionales. Incluso (sobre todo) los más cargados. También en este punto la actuación de Marta Navarro es magistral. Berenice le dice a Rodrigo: “La amistad y el amor son sentimientos pequeños, mezquinos”. Y luego concluye: “El odio lo conozco muy bien, y le aseguro que no hay nada igual”. Pero estas frases salen de su boca como si estuviera tomando un dictado. No sucede lo mismo con Isela Vega, cuya actuación (también notable) no es tan resistente a la catarsis. La gran escena de la confesión amorosa, que termina con Matea mordiéndole el dedo al cura en lugar de besarle la mano, y con un primer plano de la sangre en sus labios, incluye este parlamento imposible para Hermosillo:

“Padre, me acuso de fornicar. Estoy enamorada, Padre. Eso es toda mi vida. Al principio fue por tristeza, por soledad. Pero luego poco a poco fue por otra cosa, por dar, pro otorgarle, porque usted esta tan solo, porque sí. Lo amo, Padre. Amo sus manos, su cara, su cuerpo, amo todo lo que usted es. Me da pena decirle todo esto, Padre, pero así es. Además, yo sé que usted siente lo mismo por mí. No se librará, no se librará. Ya es muy tarde. Porque somos los dos. Y este amor no tiene regreso. Es como si hubiéramos matado a alguien. Ya no tiene remedio”.

Hermosillo termina con un fuego cruel y liberador. Berenice queda sola pero su negación -que se realiza en condiciones que no permiten la euforia- le da un impulso que tal vez la lleve a una vida más acorde a sus deseos. Ripstein termina con la recomposición de aquello que Feliciano y Matea negaron con su amor. Cuando hace públicos los secretos del pueblo, que el cura sabía por haberlos oído en confesión, todos se defienden riendo de lo que escuchan. Matea dice cosas sin sentido. Matea está loca. Hermosillo cuenta una victoria conseguida por caminos tortuosos. Ripstein cuenta una derrota sufrida ante los caminos de siempre. Ninguna viuda es fácil.

[…] Hermosillo / Ripstein: viudas paralelas […]

Me gustaMe gusta