Vaghe stelle dell’Orsa…, la película que Luchino Visconti estrenó en 1965, dos años después de El Gatopardo, toma su título del primer verso de “Le ricordanze” de Leopardi, que tantos desafíos presentó siempre a los traductores. ¿Cómo son las estrellas de la Osa? “Vaghe”, es decir “vagas”, “indefinidas”, que es la opción más a la mano. Pero también “bellas”, “agradables“, tal como sugieren el uso de la palabra vaghezza en el italiano clásico, con el sentido de belleza, y el primero de los Opúsculos morales del propio Leopardi, “Historia del género humano”, que señala que los dioses depositaron en el mundo bontà e vaghezza (bondad y belleza, sin dudas) para que los seres humanos amaran y agradecieran su morada. Los traductores de “Le ricordanze” oscilaron entre privilegiar la idea de indefinición y la idea de belleza, tal vez porque en español no hay una palabra que reúna de manera convincente ambos sentidos. Calixto Oyuela eligió “hermosas”. Ángel Faretta, “fugaces”. Marcelo Cohen, “dulces”. Curiosamente, como asumiendo que no hay modo de atraparla (o como haciéndose la desentendida), Muñiz Muñiz eligió no traducirla y dejó a las estrellas sin adjetivo. Tal vez, ya que no una sola, la suma de versiones se acerque al poder evocativo de “vaghe”. A propósito de esto, el 25 de septiembre de 1823, en Zibaldone (el libro de pensamientos que llevó durante décadas y que suma unas cinco mil páginas), Leopardi escribe: “Las palabras lejano, antiguo y otras similares son muy poéticas y placenteras, porque despiertan ideas vastas e indefinidas y no determinables y confusas”. Hay algo notable en la oración: a vastas se opone determinables, lo que es perfectamente lógico, pero a indefinidas no se opone definidas o nítidas sino confusas, que está más cerca de ser un sinónimo. Leopardi -que sabe de la precisión más que nadie- valora fundamentalmente un estado de indefinición que no tiene nada que ver con lo incompleto o mal formado y que es propiamente evocativo. Es eso lo que resulta al mismo tiempo dulce, vago, fugaz y hermoso. Que en sus términos también quiere decir: infinito. “L’infinito” se llama, justamente, el poema más famoso de Leopardi. Lo transcribo en italiano y en la versión de Marcelo Cohen:

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quïete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l’eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare.

///

Siempre cara me ha sido esta colina yerma

y estas matas que a la mirada esconden

tanto lugar del horizonte último.

Pero sentado aquí mirando yo imagino

más allá interminables extensiones,

silencios sobrehumanos y una calma

tan profunda que el corazón por poco

se me estremece. Y cuando llega a mí el susurro

del viento entre las plantas, yo comparo

aquella voz a los silencios infinitos;

me viene entonces el recuerdo de lo eterno,

y de las estaciones muertas, y de la presente

y viva y su sonido. Y así en esta

inmensidad se anega el pensamiento:

y en este mar me es dulce la zozobra.

En la colina yerma, el poeta se sumerge en sus pensamientos e imagina lo imposible: espacios interminables, sobrehumanos silencios, profundísimas quietudes. Puede hacerlo no porque se imponga a lo ingobernable (nada más alejado de la imagen romántica de El caminante sobre el mar de nubes que Leopardi) sino porque sabe tratar con lo contingente. Primero con lo que se da a la vista: el matorral que se interpone entre la mirada y el horizonte. Después con lo que se da al oído: el viento que hace crujir el ramaje y le permite al poeta imaginar, porque establece una referencia, aquello que a toda referencia escapa, y sentir entonces, sumido hondamente en la fantasía, el dulce naufragar del pensamiento. Así, un obstáculo visual pone en movimiento la aventura del espíritu que piensa en lo eterno y un ruido común lo ayuda a abandonarse. Lo infinito es inalcanzable pero lo indefinido permite imaginarlo. Más teórico, Leopardi lo dice así en Zibaldone (4 de enero de 1821):

No solo la facultad cognoscitiva, o la de amar, tampoco la imaginativa es capaz de lo infinito o de concebir infinitamente, sino solo de lo indefinido y de concebir indefinidamente. Lo cual nos deleita porque el alma, no viendo los confines, recibe la impresión de una especie de infinitud y confunde lo indefinido con lo infinito (…) Es más, en las imaginaciones más vagas e indefinidas, y por tanto más sublimes y placenteras, el alma siente expresamente una angustia, una cierta dificultad, un cierto deseo insuficiente, una impotencia decidida a abarcar toda la extensión de esa imaginación suya, o concepción o idea.

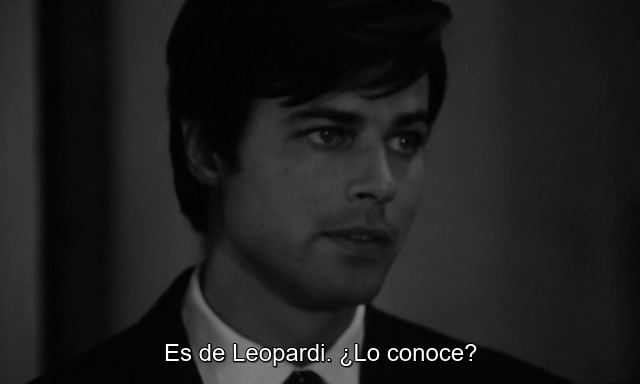

Este modo de pensar (esta plenitud poética) se modifica al ingresar en Visconti, cuyo cine se inclina a la prosa. La propia película señala este cambio: Vaghe stelle dell’Orsa… es el título de un libro que el protagonista escribe inspirado en sus recuerdos y al que él mismo sitúa entre la novela y la crónica.

*

Visconti empieza la película en Ginebra con una fiesta burguesa llena de diálogos en francés e inglés (una party, como tantas de las que se filmaron en aquellos años) y nos conduce enseguida a Volterra y al italiano, patrias de Sandra y Gianni, los hermanos protagonistas de la historia. De la Europa internacional a la tierra chica de la infancia, donde esperan los secretos y las pasiones oscuras. Había ya una mancha en la pulcritud vacua de Ginebra: la música de César Franck que interpreta al piano un invitado, que incomoda a Sandra (sabremos después que es una pieza que toca la madre) y que Visconti utiliza durante toda la película, como si tejiera con ella una mortaja. La fiesta en Ginebra es un éxito social. “Vinieron todos”, dice Sandra. Este éxito contrasta con lo que sucede en Volterra, donde la mujer retorna para un homenaje a su padre, víctima del nazismo, y donde lo primero que encuentra son telegramas en los que los familiares se excusan de asistir a la ceremonia.

La trama del homenaje se levanta sobre una sospecha: que alguien (Antonio, el segundo marido de la madre) denunció el origen judío del padre ante los alemanes para quedarse con sus bienes y con su esposa. Esta sospecha no es la única. Toda la película da vueltas sobre el incesto. Es el incesto lo que hace que la madre hable de sus hijos como de monstruos y lo que lleva a Antonio a decirle a Sandra que con sus acusaciones intenta cubrir su vicio. En relación con la primera sospecha, Visconti es más bien informativo. En relación con la segunda es decididamente sensual. El sustrato de Electra, notable en el vínculo entre los personajes (el padre muerto remite a Agamenón, la madre a Clitemnestra, el segundo esposo a Egisto, el hermano a Orestes, Sandra a Electra, su marido a Pílades) se debilita ante la tensión sexual que existe entre los hermanos. No es algo sugerido sino evidente. Basta observar el modo en que se tocan la noche en que vuelven a verse, el reloj con la escultura de Eros y Psique en el que se dejan mensajes, la cita en la cisterna en la que Gianni le saca a Sandra el anillo de bodas, el párrafo del libro que narra la pasión incestuosa como realmente concretada y la última escena juntos, en la que ambos forcejean y Gianni le arranca a su hermana la camisa. El incesto es tan claramente el punto que le interesa a Visconti que lo pone en escena también con otros signos. Con “Io che non vivo” de Pino Donaggio, por ejemplo, gran éxito musical de aquellos años y parte de una serie con “E se domani” de Mina (que suena entera) y “Una rotonda sul mare” de Fred Bongusto, señales todas de contemporaneidad: se escucha en la radio de la ficción lo que se escucha en la radio de los espectadores. La escena con Donaggio es una escena de cama. Cada hermano está en la suya. Gianni piensa en Sandra con cierta calma. Sandra piensa en Gianni con temor. De hecho, cuando escucha que alguien camina en la casa se apresura a cerrar la puerta con llave. Una vez que los dos están acostados, Visconti les dedica planos complementarios: un travelling en retroceso para él (de los ojos a la cara), un travelling de acercamiento para ella (de la cara a los ojos). También la letra de la canción los conecta, diciendo en el cine cosas que por sí sola no dice. En el plano dedicado al hombre se escucha: “Sé que querés decirme que no sos feliz”. En el plano dedicado a la mujer, Donaggio (no) continúa: “que yo estoy cambiando y querés dejarme”.

La sospecha de delación y la sospecha de incesto -que ponen en jaque la vida social y la vida familiar- tienen un escenario común, también en crisis. “Que yo sepa”, dice Gianni refiriéndose a Volterra, víctima de la erosión marina, “esta es la única ciudad del mundo condenada a morir de una enfermedad, como la mayor parte de los seres humanos”. La naturaleza, la ambición, el deseo: tres amenazas a la pretendida estabilidad de las cosas. La primera funciona asociativamente y el lógico que no tenga desarrollo propio. Las otras dos se disputan el drama. Una insiste en la tesis de El gatopardo: se puede cambiar para que nada cambie. La otra desmorona toda tesis. Una dice algo. La otra aspira a poner en escena lo indecible. Cuando Sandra llega a Volterra el poder reacciona ante su posible exposición. Pero al mismo tiempo todo se enrarece, todo borronea las referencias, como si en lugar de aceptar mansamente el trato con su dimensión histórica la película quisiera entregarse a las pulsiones cenagosas de sus personajes y convertirse en un melodrama gótico. En este sentido, el plano del ama de llaves en la ventana, la primera noche en Volterra, tiene estatura de ícono. Más adelante, la explicación que el marido le da a Sandra sobre por qué quiere que se vayan pronto lo pone en palabras: “Siento que aquí hay algo extraño: una fuerza que quiere alejarte de mí, y tengo miedo”. Visconti no historiza esa fuerza. La deja trabajar. A esto se debe que la película, con su inclinación por el deseo incestuoso, su correspondiente declive referencial y el plus de fotogenia que le otorgan Claudia Cardinale y Jean Sorel, ponga en cuestión el programa estético-político con el que se identificaba el director. El programa cuya legitimidad impulsaba el Partido Comunista Italiano y con el que Visconti mantuvo siempre una relación indudable, difícil y extremadamente productiva.

La estética oficial del PCI -de enorme influencia en aquellos años- defiende un cierto clasicismo y el progreso. Favorece las formas estables y las legitima por medio de una evaluación ideológica. De ahí la fórmula realismo socialista o su versión más refinada: realismo crítico. Visconti aspira desde sus comienzos a hacer un cine que no sea rechazado por estas ideas, incluso si estas ideas no pueden contenerlo. Prefiere a Thomas Mann antes que a Kafka, por reiterar una oposición de Luckacs, y considera que el socialismo es la solución a los problemas del presente; unos problemas que no atañen solo a la vivienda, el trabajo y la alimentación (lo que comúnmente llamamos condiciones materiales de vida) sino también a la neurosis, el amor y todo lo que guarda relación con la psicología o el espíritu. Pero al mismo tiempo, y acá reside el núcleo del problema, Visconti es un sensualista: no puede cuidar las formas para que ocupen su lugar en un conjunto de ideas ya bien definidas y que pretenden subordinar todo a sus reclamos porque son ellas, justamente, las que reclaman atención y espacio para desplegarse. De ahí que, siguiendo este hilo, el conjunto de su obra pueda verse como una puesta en escena del conflicto entre la contención que pide el programa y el exceso formal que lo pone en cuestión. En este sentido, Vaghe stelle dell’Orsa… es la película en la que Visconti empieza a asumir, siempre dificultosamente, que quizás la conciliación no sea posible. Durante el rodaje, en agosto de 1964, él mismo se lo señala a Nerio Minuzzo: “Cuando se estrene la película dirán quién sabe qué. Dirán, antes que nada, que olvidé el trasfondo social de la historia”.

*

La declaración responde, sin dudas, a la experiencia de El gatopardo. Al principio, en sintonía con algunos escritores ideológicamente afines (Vittorini, Sciascia, Fortini, Moravia, Pasolini) y con las primeras consideraciones del Partido, Visconti se propuso corregir (esto es, reconducir a la izquierda) lo que consideraba inadecuado en la novela de Lampedusa: por no retratar las fuerzas sociales actuando en sentido preciso, por desconocer la visión del Risorgimento como revolución fallida, por sostener una visión quietista de la historia. En resumen: por su carácter reaccionario. Alberto Anile y Maria Gabriella Giannice resumen así los criterios que guiaron la adaptación de la novela:

Reinsertar El gatopardo en el camino de la Historia, sanar la presunta “deficiencia ideológica” de la novela, ilustrar del Risorgimento también aquella vertiente de luchas y martirios populares que Lampedusa había omitido, podar de la novela sus componentes decadentes y psicológicos para transformarla en “aquello que habría debido y podido ser”: una gran novela histórica en sentido lukacsiano.

Pero como suele ocurrir con las grandes películas, entre los motivos que las impulsan y la forma que finalmente encuentran existen discontinuidades. El gatopardo de Visconti no está contenido en el proyecto que resumen Anile y Giannice. De hecho, la voluntad de corregir la novela de Lampedusa es corregida a su vez por la realización. Es lo que notaron -como inconveniente- algunos críticos de izquierda. Aggeo Savioli en L’Unità (Roma): “nos parece que, identificando en lo sustancial su propia actitud con la del escritor y la de su personaje, Visconti corre el riesgo de agravar el defecto ideológico y estructural de la novela”. Ugo Casiraghi en L’Unità (Milán): “La elegía por el buen tiempo perdido prevalece tanto en la película como en el libro”. Tommaso Chiaretti en Mondo Nuovo: “La enunciación de una necesidad revolucionaria y la simpatía por un protagonista objetivamente reaccionario son los dos términos de la contradicción de Luchino Visconti”.

El cuestionamiento más importante fue el de Guido Aristarco, no solo porque era el crítico de referencia de la izquierda italiana sino porque había tomado partido por Visconti cuando, después del estreno de Senso, algunos lo acusaron de haberse alejado del neorrealismo. Aristarco intervino entonces para decir que ese alejamiento no era una traición sino un progreso (una superación, según el vocabulario dialéctico) y recurrió al concepto de realismo crítico para explicarlo. Contra ese concepto se estrellaba ahora El gatopardo. El texto, en forma de carta, salió en Stampa y después en Cinema nuovo:

Querido Visconti, debo confesarte y confesarles a los lectores mis dudas y mi perplejidad, y también mi desilusión, ante El gatopardo (…) El amor que siempre demostraste por los clásicos de la literatura no te condujo nunca a una actitud de acrítica, inmóvil veneración. Me parece que, frente a Lampedusa, no lograste una meditación consciente y precisa del pasado y del presente en su conjunto. (…) El auténtico guionista de la película es Lampedusa; también los diálogos son suyos. […] No ofrecés una dimensión distinta de las vivencias privadas y de la visión histórica de la novela (…) En la película no advierto una visión histórica más amplia que la de la novela, que es lo que esperaba (…) Ves en el Risorgimento un fenómeno inútil y del todo negativo, una completa ‘bancarrota’. Retomás entonces la temática (…) del mismo Lampedusa: que la naturaleza humana es tal (y en especial la de los sicilianos) que nada se puede hacer para cambiarla; ponés en el mismo plano la derrota contingente, de un periodo de nuestra historia, y el inmovilismo entendido como una condición eterna y fatal, por principio inmutable. Este cambio de perspectiva, en un autor-guía como vos, acrecienta mis perplejidades sobre tu trabajo futuro.

La sospecha que une a estos críticos cercanos en ideas a Visconti es que el director no cumplió con la esperada corrección del punto de vista de la novela. Que terminó por acercarse al personaje que debía cuestionar. O en términos literarios: que empezó en Lukács y terminó en Proust. En este sentido, el camino que recorre Visconti es el camino del cine. En lugar de ilustrar una idea, obligación de la que la primera parte de la película guarda varios testimonios (los parlamentos didascálicos, por ejemplo) optó por construir un personaje fascinante, lleno de capas, en parte parecido a sí mismo. Cuando todo termina podemos sentir compasión por ese tipo que ve cambiar su mundo, porque aun cuando ese cambio sea lo que le permitirá a su mundo sobrevivir, en el tejemaneje de la Historia el Príncipe descubre que él mismo es víctima de su clase y de las necesidades que su clase expresa a través de él. Visconti sabía bien cuál era su misión al asumir la dirección de El gatopardo: las polémicas proliferaban y él suscribía las objeciones que la novela recibía por su presunto inmovilismo. Pero también sabía, aunque no lo dijera tanto, que el cine es una misión que se tiene a sí misma por objeto y que quien escucha sus reclamos traiciona cualquier otro.

Así, la pulida superficie de El gatopardo ofrece al mismo tiempo una tesis que aspira a ordenar todo lo que la película incluye y unas fuerzas que la ponen en cuestión. Por un lado, el entramado histórico y social es tan fácil de poner en palabras (la fórmula mágica: transformismo) que resulta sospechoso y corre el riesgo de convertir el cine en un mero vehículo para la expresión de ideas que se quieren independientes de la materia que las expresa. Por otro, en el largo y a veces tortuoso desarrollo de la película todo ese esfuerzo comunicativo termina por ingresar en una danza (en una danza de la muerte, como llamaba Visconti a la larga y magistral secuencia del baile) en la que no tiene autoridad para marcar el paso. La clave está en el personaje, ese príncipe que tiene un leopardo en su escudo y cuyo pelo, cejas y patillas le otorgan además aires felinos. Visconti entiende que no alcanza con que sea un tipo y reúna entonces un conjunto de notas propias con otras socialmente representativas, como prescribe la lengua estándar del lukacsismo. Necesita un exceso. Más precisamente: necesita grandeza. Y, a costa del proyecto inicial, que inspira también las varias acometidas burlescas dirigidas contra aristócratas y burgueses, Visconti se la otorga bajo la forma de la caída magna. El Príncipe que al comienzo visita a una prostituta joven, que sale de la bañadera orgullosamente desnudo y que dice con fiereza y claridad el parlamento que resume la visión histórica que presenta Visconti (Italia es el resultado de una alianza de clases que promueve un cambio para que nada cambie, Italia es el resultado de una traición) aparece debilitado en la secuencia del baile, que ocupa los últimos cincuenta minutos de la película y en la que lo vemos despedirse. Contempla La muerte del justo, el cuadro de Greuze que representa la agonía de un hombre, y se pregunta cómo será la suya, baila con gracia y delicadeza ya de antaño el que posiblemente sea su último vals, respira con dificultad, empalidece, lagrimea. Se espectraliza. Todo esto, con tanta atención, durante tanto tiempo, y en el cuerpo de Burt Lancaster, eleva al Príncipe, que se retira de escena con la gloria de las fieras añosas y arrastra todo lo demás en su caída. Tal vez por eso antes que la larga secuencia del baile comience, como si asumiera que su Gatopardo no será, después de todo, El Gatopardo imaginado, Visconti filma un plano de los campesinos trabajando la tierra y lo sobreimprime con los invitados bailando en el salón opulento. Y es que no debemos olvidar lo que difícilmente retendrá nuestra memoria. El trabajo sostiene el lujo que otros gozan. Es el marxismo explicado a los niños. Como si Visconti se dijera, con una mezcla de resignación y secreto ánimo victorioso: ya está, cumplí, ahora volveré al Príncipe definitivamente inolvidable.

Esta es la historia que El gatopardo sigue contándonos hoy, junto a la de su personaje y la del proceso de reunificación italiana. La historia de cómo el cine se abre camino por entre quienes quieren convertirlo en instrumento, grupo en el que está incluido el propio Visconti. De un lado, el cumplimiento de aquello a lo que obliga el compromiso y el consecuente privilegio, en la discusión en torno al cine, del tratamiento adecuado de los temas. Del otro, el posible olvido de los temas en beneficio de las formas y las emociones estéticas, que no aceptan la existencia de un punto de vista correcto independiente de su trabajo, que consiste justamente en instituirlo. Antes del baile, en la escena en la que rechaza su candidatura al Senado, el Príncipe se prueba por primera vez el traje de héroe en retirada. En el último plano, cuando se pierde en una callecita solo y tambaleante, camina como quien ahora es: un hombre que hizo algo por una Sicilia en la que no sabrá vivir. Un hombre en quien descansa el movimiento falso de la historia. Porque si bien es cierto que, tal como le dice al comienzo su sobrino Tancredi (Alain Delon) y tal como él mismo repite luego, es necesario cambiar para que nada cambie, también es cierto que la farsa, que no puede en realidad llamarse así, exige un sacrificio, y que esta vez en el altar no hay un cordero sino una fiera. Visconti respeta la grandeza dramática que su personaje va conquistando con el correr de las escenas al punto que ese hombre al que habría que calificar de despreciable termina por ser un hombre digno. Digno y cercano. Romolo Valli, que interpreta al siempre ridiculizado cura Pirrone, recordó así, como un hechizo, el efecto de los escenarios en el director:

“Sus manos se demoraban con ternura en los ramilletes de flores rococó, rozaban los encajes hechos a mano, las sedas azules de los divanes, los pesados espejos dorados. En su mirada existía la desesperación de quien reconstruye en la memoria un mundo que le fue querido”.

Es posible, y esto es tan tiernamente absurdo, que la cercanía con el Príncipe haya llevado a Visconti a cerrar el baile (y la película) intentando reponer una distancia ya perdida, de ahí que cuando el Príncipe se aleja como un felino noble que se prepara a morir, un gatito aparezca en el plano junto a él. No solo circula como si su función fuera dar movimiento o señalar que el mundo representado sobrevive al personaje que lo abandona. Maúlla amplificadamente, llama la atención sobre sí. Recuerda el final de Las noches blancas, en el que Mastroianni se retira también por una calle vacía, después de que la mujer a la que conoció caminando y de la que se enamoró enseguida se reencuentra con el hombre al que esperó durante un año, y un perro sale a su encuentro. La indudable semejanza entre ambos finales subraya al menos dos diferencias. La primera es el alcance. Detrás de Mastroianni -no solo a sus espaldas sino también en ellas, que cargarán con lo que no fue- queda una historia chica, personal, ligada a los sentimientos. Detrás del Príncipe queda una Italia que va a desconocerlo. La segunda diferencia es la función de los animales, que expresan los últimos gestos del director hacia sus personajes. El perro coincide con Mastroianni, que se detiene a acariciarlo: son dos criaturas solitarias en la ciudad. El gatito contrasta con el leopardo, como una burla casi.

*

La aparición del gato es uno de los últimos esfuerzos de Visconti en pos de la satisfacción de un compromiso estéticamente debilitado. De ahí que regresar ahora a su largometraje posterior permita observar con mayor nitidez algunas cosas. En principio, entre las películas no hay más que diferencias. El gatopardo es una superproducción. Vaghe stelle dell’Orsa… una obra de cámara. La primera parte de una novela y aspira al fresco histórico. La segunda toma su título de un poema y se concentra en el drama familiar. Una parece hecha contra la otra, como si Visconti renegara de la opulencia de El gatopardo y su tono de Lo que el viento se llevó de vocación marxista. Pero en las fuentes literarias citadas en sus títulos hay algo en común: tanto en Lampedusa como en Leopardi es notorio el sentimiento de vivir un tiempo entre dos épocas y la convicción de que el que adviene es inferior al que se retira de escena. Esa convicción se expresa con distinta intensidad. Lampedusa observa las transformaciones, las asume inevitables, entiende que quienes crecieron con códigos que están perdiendo su legitimidad los despidan con resignación. No importa que la velocidad de los cambios sea tal que obligue al narrador a ensayar comparaciones anacrónicas (“se sintió como quien cree que ha subido a uno de los cansinos aviones que hacen el cabotaje entre Palermo y Nápoles y de pronto descubre que se encuentra en un aparato supersónico”) ni que algunos parlamentos sean feroces: la prosa -progresivamente evocativa, proustiana- los desvía de esa cualidad. En un punto, recuerda a Ozu. Leopardi es más virulento: fue moderno al modo antimoderno en que lo fueron Chateaubriand, Kierkegaard y Dostoievski. La historia -asegura- es degradación. El progreso al que su siglo honra es una estafa. Visconti no puede sostener esto: es comunista, por lo tanto entiende que la historia se mueve de manera dialéctica, que a cada contradicción sigue una síntesis que la supera, y que solo el socialismo detendrá su marcha terrible y redentora. Es el catecismo del Partido: simple, consistente, con bases que lo sostienen y están dispuestas a comunicarlo y a vivirlo. En una palabra: es un ideario verdaderamente político, con sus autoridades, canales de difusión, intelectuales orgánicos, líderes de base y respaldo popular. Visconti lo conoce perfectamente. Una de sus más arraigadas convicciones es que todo problema tiene que ser tratado como histórico porque solo de esa manera puede comprenderse como solucionable. No hay angustia de existir. A mediados de los 60 este era un tema en auge.

Vaghe stelle dell’Orsa… se estrena en un contexto en el que ya es común ver a los personajes reptar por las paredes, atrapados por la metástasis lentísima del hastío vital, flojos, anémicos, como si fueran la pobre Alicia de Quiroga y la existencia, su almohadón de plumas. Por supuesto, esto tiene un nombre: Antonioni. Y más epígonos de los que hacían falta. Pero en lugar de ajustarse al presente como si fuera un director de segunda línea -es decir, como si fuera el Damiani de La noia o el Maselli de Gli indifferenti– Visconti da un salto, encuentra las fuentes literarias del hastío y recuerda, así, que el tema no tiene por qué ser solo un filón nacido del impacto de Antonioni y de Moravia. Quién podría quitarle razón. La merma de vigor existencial resultó al mismo tiempo un dato sobre la anomia moderna y un estímulo mayor de su literatura. Es el spleen (o l’ennui) de Baudelaire. Y antes, el tedio (o la noia) de Leopardi. Baudelaire es más rugiente, como lo serán sus discípulos, de Huysmans a D’Annunzio, de Asunción Silva a Lugones, a menudo enamorados (y no sin motivos) de cierto malditismo obsceno. Leopardi es diferente. Combina en sus versos intensidad y calma. Por eso su herida es más honda. Ninguna carroña, ninguna mendiga sucia, ninguna imagen como “enfermo maldito” o “en cripta se convierte su lecho blasonado” (ambas de “Spleen”). En su biografía del poeta, Piero Citati llama la atención sobre dos de los Cantos. En “Ad Angelo Mai”, el siglo entero es “siglo muerto, en cual se cierne / tanta niebla de tedio” (“secol morto, al quale incombe / tanta nebbia di tedio”). En la epístola “Al conte Carlo Pepoli”, la imagen cambia: “… en el pecho / el hondo pecho, grave, firme, inamovible / como columna adamantina, se alza / tedio inmortal…” (“… nel petto / Nell’imo petto, grave, salda, inmotata / come colonna adamantina, siede / noia inmortale”). La niebla, el diamante. El tedio (la noia) es vaporoso y duro. Su expresión conceptual más concentrada está en el notable “Diálogo de Plotino y Porfirio”, uno de los Opúsculos morales. Porfirio, a quien lo tienta el suicidio, le dice a su maestro:

y te diré que esta inclinación mía no procede de ninguna desgracia que me haya acaecido o que yo espere que me suceda, sino de un fastidio de la vida, un tedio que yo siento, tan vehemente que se asemeja al dolor y al espasmo, de un cierto no solo conocer sino ver, gustar, tocar la vanidad de cada cosa que me sucede durante el día. De manera tal que no solo mi intelecto, sino todos los sentimientos, incluso del cuerpo, están llenos (para decirlo de una manera extraña, pero que se acomoda al caso) de esa vanidad.

El propio Leopardi, en su carta a Piero Giordani del 19 de noviembre de 1819, confiesa una sensación similar.

Estoy tan mareado de la nada que me circunda, que no sé siquiera de dónde sacar las fuerzas para responderte. Esta es la primera vez que el tedio no solo me oprime y me cansa sino que me duele y me lacera como un dolor gravísimo, y estoy tan espantado de la vanidad de las cosas y de la condición de los hombres, muertas todas sus pasiones, como están apagadas las mías, que estoy fuera de mí, aun cuando considero que mi desesperación no vale nada.

La palabra sensación, tal vez vaga, es importante, como dan a entender tanto Porfirio como Leopardi, porque no se trata solo de una cuestión intelectual y emocional, es decir, no solo de un asunto que, como hoy diríamos, atañe a la reflexión filosófica y a las ciencias humanas, sino de una cuestión elemental: la noia se ve, se toca, se gusta; lo que espanta y a algunos seduce es su materialidad.

Visconti trata con todo esto de manera ambigua. En principio, hace con Leopardi algo parecido a lo que pretendía hacer con Lampedusa en El Gatopardo. Parecido, no igual, porque no se trata de un escritor contemporáneo sino de uno de los padres de la literatura italiana moderna, con un lugar en la historia que se puede discutir pero no negar, y menos que menos corregir. Primero, amenaza con historizarlo. Es decir, si en Leopardi el tedio es secundario-primario, derivado no de la naturaleza sino de la civilización convertida en segunda naturaleza (dice Porfirio: “el acostumbramiento y la razón crearon en nosotros otra naturaleza, que tenemos y tendremos siempre en lugar de la primera”), en Visconti debe ser secundario-secundario, derivado de ciertas relaciones sociales, de cierto modo de vivir, y no de todos. Como Fassbinder en El matrimonio de Maria Braum, que le hace decir a Hanna Shygulla: “Estoy llorando y no sé por qué”, y la pone así ante la posible historicidad de sus sentimientos; o como Pasolini, que supo cuestionar al Antonioni de La aventura, La noche y El eclipse (no así al de El desierto rojo, película que siempre defendió) porque la angustia de sus burgueses era una angustia “natural”, Visconti quiere darles a sus protagonistas una dimensión explicativa, algo que los inscriba en un conjunto de relaciones sociales bien determinadas. Como si dijera: el problema no es la cultura, es esta cultura. No es la modernidad, es este modo de la modernidad. Por eso el contexto ligado al nazismo y su posible continuidad sublimada. Pero lo cierto es que, así como en El gatopardo terminó identificándose con el personaje al que pretendía rechazar -campesinos y gatito incluidos-, en Vaghe stelle dell’Orsa… la sensualidad enfermiza que define el vínculo entre los hermanos termina imponiéndose por sobre cualquier otro aspecto. Estos son los versos que recuerda Gianni (la versión en español es de Luis Martínez de Merlo):

Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea

tornare ancor per uso a contemplarvi

sul paterno giardino scintillanti,

e ragionar con voi dalle finestre

di questo albergo ove abitai fanciullo,

e delle gioie mie vidi la fine.

///

No pensé, bellas luces de la Osa,

aún volver, cual solía, a contemplaros

sobre el jardín paterno titilantes,

y a hablaros acodado en la ventana

de esta morada en que habité de niño,

y donde vi el final de mi alegría.

Gianni recita el comienzo de “Le ricordanze” porque, como él dice, encontró ahí el titulo para su libro. Pero también porque un subtexto menos estructural pero más decisivo que el de Sófocles lo conecta con su autor. Él, tan bello, tan distinto del “jorobadito” Leopardi, parece encarnarlo. Volterra es su Recanati. Tiene en la ciudad su propio jardín paterno y una morada que habitó de niño, ahora desdichada. Y como el poeta, es víctima de un tedio al que es difícil calificar de histórico en el sentido que la palabra tenía en la cultura de izquierda y que recibe bien, en cambio, el atributo inmortal que Leopardi usa en “Al conte Carlo Pepoli”. La historia de Sandra-Electra es la de una mujer que, integrada en una vida burguesa internacional, no olvida la injusticia de la que fue objeto su padre. La historia de Gianni-Leopardi es otra: un hombre que levanta contra el tedio unas ilusiones (la hermana, el libro) a las que debe renunciar y que, al desmoronarse, le abren camino a la muerte.

*

La tensión entre el compromiso y el exceso sensual y melodramático, que encuentra su momento de crisis a mediados de los años 60, es el corazón mismo del cine de Visconti y ofrece, siempre y cuando no se ceda a las formas simples de la linealidad, una clave para tomarle el pulso a su obra. Porque claro: el carácter de película de pasaje de El gatopardo y de película de reconfiguración de Vaghe stelle dell’Orsa… procede no tanto de que lo que puede observarse en ellas no existiera con anterioridad como del hecho de que el conflicto que las alimenta no se había desplegado nunca de manera tan notable, al punto de formar su propia historia. El compromiso moral e histórico que Visconti asumió con el comunismo coincidió desde el comienzo, sin acuerdos fáciles, con su amor por el esteticismo y la decadencia, opciones condenadas de plano por el programa firmemente luckacsiano del Partido, que rechazaba el regodeo en las formas, la voluptuosidad y el encanto mórbido de lo que se pudre. Todo eso que tanto le gustaba al director. De hecho, bien temprano, la tensión tiene ya un episodio beligerante. En 1948, mismo año de La terra trema, con el nombre de Rosalinda, Visconti lleva al teatro As You Like It con escenografía y vestuario de Dalí y una puesta en escena viva y colorinche que buena parte de su espacio ideológico rechazó por ahistórica. ¿Baile, bosque, deseo, comedia? ¡Evasión! Visconti contestó aquella vez con un texto peleador en el que afirmaba la dimensión espectacular del teatro contra el neorrealismo entendido como astucia de la castración:

[El neorrealismo] empieza a convertirse en una absurda etiqueta que nos han puesto encima como un tatuaje, y en lugar de significar un método, un momento, se vuelve un límite, una ley. ¿Ya necesitamos límites? ¿Pero los límites no son para los perezosos, o para aquellos que pierden fácilmente el equilibrio?

[Rosalinda] Es un juego fantástico, un sueño irreal, una variación sobre un tema amoroso. Aquellos que quieren fusilarme por tener estos gustos tienen una extraña concepción de lo que es el teatro.

No sabemos si es verdadera la historia de la reina Isabel, que en el estreno de As You Like It se habría aburrido y habría impuesto al autor música, canciones y danzas. Pero lo que sí sabemos es que son verdaderas las indicaciones que da el mismo texto de Shakespeare, que es una féerie, un concierto musical, casi un ballet. Sus personajes son (en el diálogo o en la expresión) música y danza; las peripecias de la historia son, en su improbabilidad, variaciones sobre un tema fantástico. Por lo tanto, estamos en el territorio de la más absoluta libertad. Existe como tema, y como efecto final, el deseo de una armonía en la que se han aplacado todas las disonancias preexistentes, el acuerdo de una catarsis obtenida en el mundo de lo maravilloso. ¿Es todo esto un deseo de armonía burgués? Yo creo que no, de otro modo me vería obligado a pensar que hasta la llegada del socialismo no deberíamos hacer más música, ni pintar, ni escribir versos.

Pero incluso así -incluso discutiéndolos y hasta burlándose de sus expresiones más doctrinarias- Visconti nunca dejó de pensar en relación con los mandatos estéticos del Partido y, por lo tanto, de otorgarles pertinencia. Para el Partido, Visconti no era un militante pero sí un compañero de ruta. Para Visconti, el Partido no era un hogar pero sí un guía. Es una verdadera historia de lealtad y de amor, de presiones y entregas. Visconti defiende al PCI aunque sus privilegios de aristócrata desaparecerían con su triunfo. El PCI defiende a Visconti aunque sean las mismas ideas que promueve las que le piden explicaciones. El propio Palmiro Togliatti escribió a Rinascita, la revista que él mismo había fundado cuatro años antes, para que no publicase una crítica en contra de Rosalinda:

Estoy en desacuerdo con que, por un disenso acerca de la representación de una comedia de Shakespeare, acusemos a un intelectual amigo y de orientación progresista de ser nada menos que el líder de la reacción. Escribiendo así nos ponemos en ridículo y ponemos en ridículo al marxismo.

Visconti había sentado las bases de esta defensa con su participación en Cinema, la revista dirigida por Vittorio Mussolini en la que se tramó parte importante del neorrealismo, con el registro del proceso Caruso en Giorni di gloria y con sus dos primeros largometrajes, filmados en escenarios reales y con personajes del pueblo. En los años posteriores sentará las bases de una segunda defensa de Togliatti, esta vez a propósito de El gatopardo, con su amistad sincera y con su preocupación por darle dimensión social incluso a los dramas más íntimos. Es algo que recorre todas sus películas de los años 50 y que tiene su mayor expresión en la escena de Las noches blancas en la que se narra el posible inicio del amor entre los personajes de Mastroianni y Maria Schell. La escena reúne un conjunto de signos reconocibles en muchas películas románticas: el paseo en bote, el puente, la noche, la nieve repentina. Pero al mismo tiempo Visconti incluye familias enteras viviendo en la calle, acurrucadas para combatir el frío. Adelante, el hechizo romántico. A su lado, el ancla realista. Este criterio gobierna al menos dos escenas de El gatopardo. En una, después de hablar con el Príncipe sobre cómo irá a unirse a Garibaldi, Tancredi baja por uno de los lados de la escalera que conduce al parque mientras por el otro un hombre sube para regar las flores que le dan al lugar parte de su belleza. En la otra, durante un descanso del viaje de Palermo a Donnagufata, mientras Tancredi y la hija del Príncipe se refrescan en un estanque e intercambian miradas que podrían ser sentimentales, un palafrenero cuida en plano, bien cerca de los jóvenes, el caballo del señor.

Esta vigilancia de las pasiones por parte del compromiso tiene sus contestaciones en los excesos de la forma. Así como una película de amor puede recordarnos en pleno paseo romántico que la historia tiene lugar en circunstancias de urgencia y necesidad, una película de tema social puede dejar ene evidencia cómo un plano, una escena o un personaje son capaces de desviar el foco de interés hacia asuntos que en principio no son los principales. Visconti conoce esto desde siempre. El Español de Ossessione, que intenta darle contención al errabundeo de Girotti, era originalmente el “personaje positivo”, el encargado de expresar en la ficción “la conciencia crítica”, tal como supo explicar Mario Alicata, coguionista, miembro de Cinema y figura central del PCI. En la película quedan restos de este programa (el loro Robespierre, por ejemplo) pero estos restos informan no solo sobre lo que hubo sino también sobre el hecho de que fue borroneado. Y es que, finalmente, más que una doctrina Visconti ve en el Español un cuerpo como el de Girotti -un cuerpo sensual- pero menos puro, tal vez porque habla en lugar de tocar la armónica. En La terra trema sucede algo similar no ya con un personaje secundario sino con el protagonista. ‘Ntoni tiene, desde que hizo el servicio militar, una conciencia que no tienen su familia y los pescadores de Aci Treza, de ahí que cuando su abuelo insiste en que las cosas son como son y hay que aceptarlas así como se acepta “el mar que Dios nos dio”, le conteste: “Sí, abuelo, Dios nos dio este mar y estas rocas y estas barcas que no pueden alejarse mucho. Pero, abuelo, Dios no inventó esos buitres que se aprovechan de nosotros los pescadores”. Es un parlamento que anuncia un camino hacia la madurez política. Pero en lugar de una historia en la que la conciencia de ‘Ntoni organiza a otras y juntas triunfan sobre quienes las oprimen -o establecen, por lo menos, las condiciones para una disputa que puedan ganar en el futuro-, Visconti cuenta una caída, que es sin dudas el movimiento que más lo seduce, y solo al final ´Ntoni vuelve en sí y entiende que la próxima vez tendrá que ser de otra manera. También sucede esto, pero distribuido en varios personajes, en Rocco y sus hermanos, el otro gran fresco familiar de Visconti. Detrás (por usar una palabra absurda) de las pasiones desbordadas hay un guion que cumple bastante bien con los requerimientos del realismo socialista, cierre con discurso pedagógico incluido. Pero estos requerimientos no consiguen imponerse porque cuando faltan cinco minutos y la película recupera su compostura ya es tarde: en el momento en que Ciro -el único de los hermanos que estudió, que se hizo obrero especializado en la Alfa Romeo, que aspira a una familia tradicional, que ni siquiera fuma, porque su carácter ejemplar cubre todos los aspectos- pronuncia unas palabras que pueden considerarse adecuadas (un día el mundo cambiará para mejor, un día la vida será más justa y honesta) su autoridad dramática es similar a la de quienes cerraban las viejas películas de gángsters con una apresurada defensa de la ley. Esto ocurre porque Visconti no hace coincidir posición correcta e interés cinematográfico. La película le da razones a Ciro pero le niega la intensidad que le otorga a los hermanos que expresan posiciones contrarias e igual de erróneas: uno (Simone) por aprovecharse de los demás, el otro (Rocco) por entregarse siempre en sacrificio. El primero cae de manera estrepitosa, como un ‘Ntoni sin redención. El segundo termina por encarnar un tipo de bondad enfermiza, dostoievskiana, tan antimodélica como el egoísmo de su hermano.

*

El conflicto no se mantuvo siempre negociando fuerzas. En un momento hizo crujir la afiliación de Visconti al neorrealismo. Después hizo crujir su pertenencia al realismo crítico, la categoría de Lukács que Aristarco enarboló, a propósito de Senso, para justificar el crujido anterior. Por último, en ese verdadero teatro de la crisis que es El gatopardo, y de ahí en adelante, ya no hubo nada que crujiera en los términos anteriores porque todo estaba roto (“Dirán, antes que nada, que olvidé el trasfondo social de la historia”) y la exploración decadente encontró un territorio más amplio en el que moverse.

La caída de los dioses -esa película demencial- es el ingreso definitivo a la última etapa de Visconti. El tema histórico se presenta enseguida: la relación entre la alta burguesía industrial alemana y el ascenso del nazismo. Pero Visconti ya no trabaja con las mismas obligaciones y se dedica a lo que de verdad parece importarle: drenar pus de una enfermedad como quien destila perfume de una flor. La película es un teatro de perversiones y miserias en el que apenas queda lugar para una voz que exprese algo que no sea odio o conveniencia. Por supuesto, todo lo que aparece en escena es despreciable. Pero también es morbosamente atractivo, como cualquier depravación fotografiada entre la pintura holandesa y el cabaret. Es la decadencia operística. El hedor que espanta y convoca. Otro guiño a D’Annuzio, cuyo fantasma daba vueltas ya por la casa de Vaghe stelle dell’Orsa… y terminará de corporizarse al final del camino, en El inocente. Visconti tiene algo de historiador marxista y algo de mirón de burdel para señores. En un momento no tan distinto del fundido encadenado de El gatopardo le hace decir a un personaje la tesis que la película defiende pero a la que no se entrega:

La culpa es nuestra, de todos nosotros, incluso mía, no sirve levantar la voz cuando ya es tarde, ni basta salvar las apariencias. Hemos querido darle a Alemania una democracia enferma, el miedo a una revolución proletaria que habría empujado al país a la izquierda era demasiado grande y ahora ya no estamos a tiempo de remediar nada. El nazismo es nuestra criatura. Nació en nuestras fabricas, se alimentó con nuestro dinero.

En otro momento cierra una secuencia (el cumpleaños del patriarca, la noche del incendio del Reichstag) como si cerrara el capítulo de un serial. Rapiña, incesto, pedofilia. Lo que distingue la película de Visconti de los exploits de tema nazi que unos años después se multiplicarían (y que la conocían tanto como la Liliana Cavani de Portero de noche) es por demás evidente: pertenecen a ecosistemas ajenos entre sí. Pero al mismo tiempo hay un fantasma que los pone en relación. Por lo menos si aceptamos que La caída de los dioses puede ser vista como un exploit filmado en el territorio del gran arte. Un exploit de arte y ensayo. Una molotov feísta tirada contra la elegancia amenazada de El gatopardo y que funciona como el parto sucio de un nuevo periodo en la obra del director. Basta prestar atención a una escena entre Ingrid Thulin y su amante (Dirk Bogarde). Ella se acuesta junto a él, desnuda. Hablan, como siempre, de cuestiones de ambición. “Todo el poder o nada”, dice la mujer. En un momento, innecesariamente, Visconti mueve la cámara para filmarle una teta en plano detalle y sigue después hasta la cara de Bogarde. Pero Bogarde no justifica el plano porque sus ojos miran más arriba, desentendidos de lo que Visconti nos acaba de mostrar. Una teta porque sí. Una teta gratuita. En una película del director de Senso y El gatopardo, refinados monumentos de los que Visconti escapa ahora. Este detalle tiene su expresión estructural en la larga secuencia dedicada a las SA: quince minutos desprendidos de la narración, al servicio de las canciones, los ejercicios físicos, la borrachera y la orgía de unos tipos que se comportan como si estuvieran de campamento. La Noche de los Cuchillos Largos más extraña que haya conocido el cine. Por supuesto, no todo es nuevo en la película. Pero la película sí lo es. Tal vez, junto al desmadre formal, la pista más notable acerca del cambio respecto de lo que hasta el momento había hecho el director sea el cierre casi total sobre la familia de industriales, que funciona como un ecosistema en el que todos esperan el tropiezo de alguno para echársele encima. Se puede mensurar lo que significa esto en Visconti pensando cómo desaparece la preocupación de El gatopardo por incluir al pueblo dentro del plano (la servidumbre, los campesinos, el ejército de Garibaldi) y el pueblo pasa a ser referido por alguien con llegada al poder palaciego o virtualmente olvidado.

En este sentido, Ludwig es la más importante de las películas de la última etapa de Visconti. Además de estéticamente fascinante, la decadencia es ahora sublime. En La caída de los dioses el mundo altoburgués es un teatro de la miseria: crimen, perversión, ambiciones desaforadas, alianzas, traiciones. En las posteriores Muerte en Venecia y Grupo de familia todo es anemia existencial: son historias en las que hombres que tienen con el arte un vínculo refinado pero meramente intelectual mueren extendiendo sus brazos hacia las fuerzas de la vida, se expresen estas en un niño de aspecto renacentista o en una familia vulgar. En Ludwig las cosas son distintas porque en lugar de por un conjunto de marionetas infames o por unos viejos demolidos, que es lo que son el músico de Dirk Bogarde y el profesor de Burt Lancaster, el centro de la escena está ocupado por un soñador. Alguien al que se le acelera el pulso cuando dice que el arte es la verdad absoluta. Ni economía, ni guerra ni diplomacia: Ludwig es rey para que Wagner estrene sus óperas y los arquitectos levanten sus castillos imposibles. Visconti vuelve a narrar una caída pero esta vez atada a una convicción. El rey es primero un joven de mirada alada, inmune a la realidad que su prima lo insta a construirse. Después es un hombre aislado, psicológicamente inestable, los dientes corroídos, la piel lívida, los ojos rojos, que juega un gallito ciego sexual con sus jóvenes sirvientes. Siempre, en su vuelo o su caída, permanece fuera tanto del cálculo y la hipocresía como de la prudencia y la responsabilidad. Es fiel a sí mismo. Lo que también quiere decir: está enteramente fuera de su tiempo. Después de la ruptura del compromiso con la princesa Sofía, último intento de cumplir con su rol, un burócrata declara: “El rey no volvió a interesarse por los asuntos del estado. Con todo lo que sucedía en el mundo, su majestad no hacía más que pensar en la construcción de aquellos castillos que nadie habitaría nunca”.

Ahora bien, en lugar de someterlo a juicio, como hacen tantos de los que lo rodean; en lugar de solo señalar lo que es obvio (que sus proyectos son inviables, que no gobierna), Visconti trata al rey como a un artista en tránsito hacia una obra quizás imposible pero por eso mismo admirable. Su Ludwig -y esto sí que es sorprendente- es un héroe de la alienación. Un idiota en términos políticos y un espíritu como ningún otro. “Dicen que te gusta estar solo, que desprecias a la gente que te rodea, que cabalgas de noche. Te llaman ‘El amante del claro de luna’”, le cuenta la princesa Isabel. Visconti hace lugar a todos los argumentos razonables, tanto de los meros interesados, como el ministro Von Holstein (Umberto Orsini), que lo empuja a subordinarse a Bismark, o el cura que lo quiere casar y convertirlo en un hombre común, como del fiel conde Dürckheim (Helmut Griem), que repite los parlamentos del Calígula de Camus y funciona como el personaje que dice lo que corresponde decir. Pero Ludwig no puede hacerles caso. Su mundo es el teatro, la música, el estanque de los cisnes, el amor idealizado por su prima Isabel, la homosexualidad entendida también estéticamente (como amaneramiento) y opuesta al matrimonio como institución económica y reproductiva. A su prometida Sofía la llama Elsa, como la heroína de Lohengrin, y cuando invita al castillo al actor que hace de Romeo invita en realidad a Romeo, porque no puede entender la vida sino como obra de arte. De hecho, comprende a Wagner mejor que el propio Wagner, que aun cuando describa a Ludwig como si fuera un personaje de alguna de sus óperas (“un ángel, un joven dios descendido del Olimpo”) aparece en la película como un burgués banal, autor de una música que no merece, más cercana al corazón del rey que al suyo propio. “Tristán es como un océano de sonidos armoniosos en el que uno se sumerge como en un abrazo”, define Ludwig, sublime y kitch, a la ópera de su protegido. Como el rey, Visconti está enamorado de las formas, el maquillaje, la platería, el peinado. Es un declarado esteticista, ese pecado capital, y puede reconocer grandeza en los sueños de su personaje, ser antiburgués desde el punto de vista del monarca, no del proletario, y despedirse casi con esta declaración de Ludwig: “Quiero ser por siempre un enigma. Para lo otros y para mí mismo”.

[…] El enigma Visconti […]

Me gustaMe gusta